気温上昇が問題になっている昨今では、熱中症による労災事故が多くなっています。

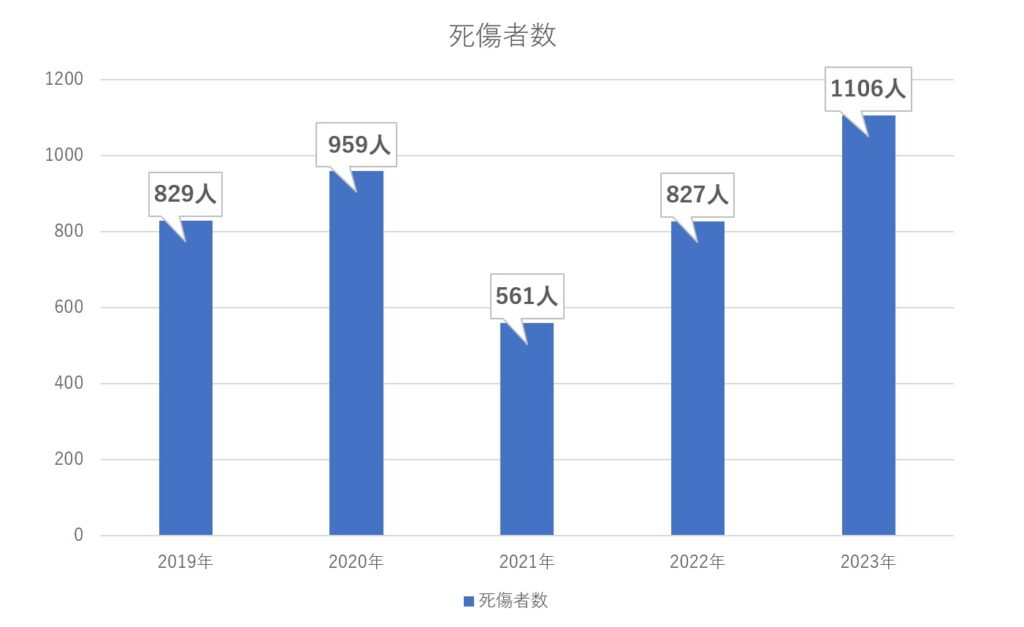

厚生労働省の「令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、職場における死傷者数の推移は以下のようになっています。

・2019年…829名

・2020年…959名

・2021年…561名

・2022年…827名

・2023年…1,106名

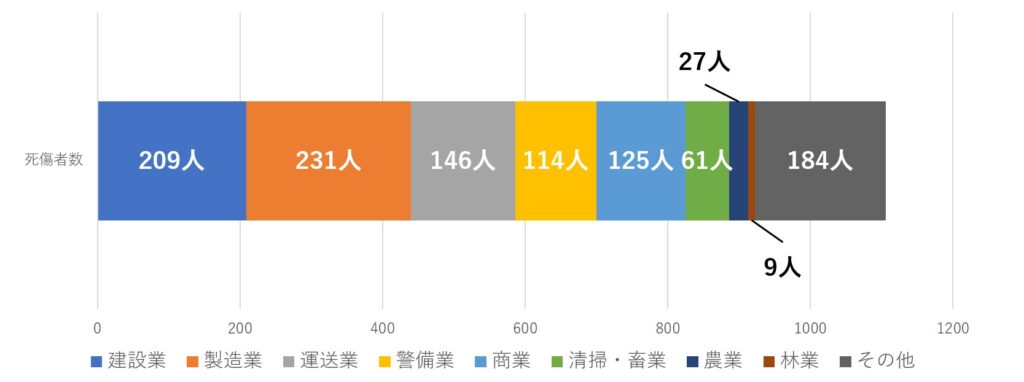

熱中症死傷者の最も多い2023年を業種別に見てみると、以下のようになります。

・建設業…209名

・製造業…231名

・運送業…146名

・警備業…114名

・商 業…125名

・清掃・畜業…61名

・農 業… 27名

・林 業… 9名

・その他…184名

上記のように、建設業と製造業の熱中症死傷者はとても多い数です。

では、このような熱中症において労災は適用されるのでしょうか。この記事では、熱中症と労災の関係性について解説します。

労災とは?

労災は、労働者が仕事に関連して被る怪我、病気、死亡を指します。

これには直接的な事故だけでなく、過度の仕事による健康被害も含まれることがあります。

労災は主に二つの種類に分けられます。

一つは業務中に起こる災害で、もう一つは通勤中に起こる災害です。

業務中の災害は、職場内での事故だけでなく、仕事で訪れた現場や取引先での事故も対象となります。この種の労災と認められるには、二つの条件を満たす必要があります。

まず、「雇用主の指示下で仕事をしていたかどうか」次に、「その仕事が原因で事故が起きたかどうか」です。例えば、オフィスでの怪我や出張中の事故は通常、これらの条件を満たします。

一方、通勤中の災害は、家と職場の往復中に起こる事故を指します。

ただし、通常の通勤経路から大きく外れていない場合に限られます。

例えば、帰宅途中に買い物や病院に寄るような小さな寄り道は認められますが、友人との飲み会のために全く別の場所に行った場合は対象外となります。

また、労災は単に工場や建設現場での事故だけでなく、過労死や職場でのハラスメントによる精神的な問題も含む可能性があります。

労災と認定されれば、労災保険から補償を受けられます。

労災の認定基準

労災認定の基準は、主に「業務遂行性」と「業務起因性」という二つの要件に基づいて判断されます。

業務遂行性とは、事故が業務中に発生したかどうかを指し、就業中だけでなく、始業前後や休憩中、さらには会社の行事中の事故も含まれることがあります。

一方、業務起因性は、その事故や疾病が業務に起因するものかどうかを判断するものです。

就業中の事故は通常、労災と認められやすいですが、自然災害や犯罪被害の場合は例外もあります。

また、社外や出張中の事故については、より広く業務起因性が認められる傾向にあります。

病気の場合、特に過重労働による脳・心臓疾患や、医療従事者の感染症などは労災として認定されやすい傾向があります。

そのほか、精神疾患についても、一定の条件を満たせば労災が認められます。

労災認定の状況とは

労災の認定基準は、発生状況によって3つの考え方ができます。

事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

就業時間中に事業場内で業務中に起きた災害は、原則として業務災害と認められます。ただし、私用や業務逸脱、故意、個人的な恨みによる被害、天災(特殊な条件を除く)の場合は除外されます。

・事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

休憩時間や就業時間前後に事業場内で起きた災害は、通常業務災害とは認められません。ただし、施設・設備の不備が原因の場合や、トイレなどの生理的行為中の災害は業務災害となります。

・事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

出張や社用外出中の災害は、特別な私的行為がない限り、一般的に業務災害と認められます。

これらの基準は、労働者の行動と事業主の管理・支配の関係性を考慮して、業務災害の認定を判断するための指針となっています。災害の状況や環境によって判断が異なる場合があるため、個々のケースを慎重に検討する必要があります。

労災認定の適切な対応

労災が発生した場合には、事業主は以下の対応をとる必要があります。

現場対応

・被災者の救護と安全確保

・病院への搬送と家族への連絡

・重大な場合は警察・労働基準監督署への通報

事故状況の把握・原因調査

・詳細な事実関係の記録(日時、場所、状況など)

・現場の保存(検証まで)

労災保険給付手続き

・労働者の請求手続きを支援

・必要な証明の提供

・労災指定病院か否かで手続きが異なる

労働基準監督署の調査対応

・誠実な対応と必要書類の準備

・是正勧告や指導への適切な対応

労働者死傷病報告の届出

・適切な時期での報告書提出

・特別な事故の場合は追加報告

事業主の休業補償責任

・休業初日から3日間は事業主が補償

再発防止策の策定

・原因分析と具体的な防止策の実施

・全体的な労働安全衛生の見直し

認定までのサポートではなく、再発防止まで取り組むことが重要です。

熱中症と労災の関係性|労災熱中症の発生要因

熱中症は、特に暑い季節に多く発生し、深刻な労働災害となっています。職場で熱中症を発症した場合、労災保険の対象となる可能性がありますが、すべての事例が認められるわけではありません。特に「高温環境下での作業であること」「業務に伴う行動であること」が認定の鍵となります。

熱中症は高温環境下での労働により体温調節機能が追いつかず、体温が上昇することで起こります。主に夏季の屋外作業や高温の工場内での作業で見られますが、冬季でも過剰な暖房環境で発生する可能性があります。

発生しやすい業種は建設業、製造業、運送業、警備業などで、特に建設業と製造業は熱中症による死傷者数が全体の約4割を占めています。これらの業種で多発する背景には、高温多湿の場所での作業の多さや、長時間の身体活動、作業場所を離れにくい状況があります。

熱中症が発生しやすい環境としては、日差しの強い屋外や高温多湿の場所が挙げられますが、屋内でも注意が必要です。特に風通しの悪い場所や高温になる場所、発熱体の近くでの作業には十分な注意が必要です。これらの点を理解し、適切な予防措置を講じることが、職場における熱中症対策として重要です。

熱中症患者の労災認定の可能性

結論から言えば、熱中症は労災認定される可能性があります。

熱中症が労災として認定されるためには、一般的認定要件と医学的診断要件を満たす必要があります。

一般的認定要件には、業務上の明確な原因の存在、その原因と疾病との因果関係、そして業務以外の原因でないことが含まれます。

医学的診断要件では、作業条件や温湿度の把握、症状の視診と体温測定、他の疾患との鑑別診断が求められます。ただし、持病の悪化、休業中の発症、帰宅後の自宅での発症など、業務との直接的な関連が薄いケースでは労災認定されにくいです。

一方で、会社の行事などでの発症は、業務関連として認定される可能性があります。労災認定の判断は個々のケースによって異なりますが、事業者が業務中の熱中症予防に努めることが重要です。

また、発症した場合は速やかに医療機関での診断を受けることが認定の要件の一つとなっています。

通勤中に発生した熱中症が労災認定される場合、通勤経路や通勤時の気温などが判断材料となり、その行動が通勤に関連するものとして認められる必要があります。

労災申請から給付までの流れ

熱中症の労災申請から給付までの流れは、まず熱中症が発生した後、速やかに医療機関を受診することから始まります。労災指定病院であれば自己負担なしで受診できますが、指定外の病院では一時的に立替払いが必要となります。ただし、後日全額が支給されます。

次に、給付請求書の提出が必要です。療養補償給付や休業補償給付など、状況に応じた適切な書類を用意します。労災指定医療機関で受診した場合は病院経由で提出できますが、指定外の場合は直接労働基準監督署へ提出します。この際、事業主による証明が必要となるため、通常は会社が代理で手続きを行います。

その後、労働基準監督署による審査と労災認定が行われ、認定されれば労災保険の給付が開始されます。給付には療養補償給付(治療費)、休業補償給付(休業中の賃金の約8割)、障害補償給付(後遺障害がある場合)、遺族補償給付(死亡した場合)などがあります。

注意すべき点として、業務中の傷病には健康保険は使用できません。また、労災認定されれば治療費が全額支給され、休業補償も受けられます。申請手続きは会社を通して行うのが一般的です。

熱中症による労災発生時の弁護士のサポート

熱中症による労災が発生した場合、弁護士の役割は以下のとおりです。

まず、後遺障害等級認定のサポートです。後遺障害の認定を受けるためには、診断書の記載は非常に重要であり、記載内容によっては、認定される等級結果や補償にも大きく影響が出る可能性があります。

弁護士は、労災被害に遭われた方の後遺障害の申請のサポートをし、適切な障害診断書となっているか等のチェックを行うだけでなく、ご本人の労基署での面談時に上手く自身の症状を伝えていけるように、事前に打ち合わせ等を実施します。

次に、損害賠償請求のサポートがあります。労災が認められた場合、労働者は治療費や休業補償を受けられますが、会社側に過失があれば追加の賠償請求ができます。弁護士は会社の安全管理が適切だったかを確認し、必要な場合は労働者のために適正な賠償金を求めます。

弁護士は、後遺障害等級認定から賠償請求まで、幅広く労働者を支援し、健康と権利を守り、経済的な損失を最小限に抑えます。