足を骨折する労災事故に遭われた方へ ~適正な補償を受けるために~

労働現場での足の骨折は、決して珍しいものではありません。重い荷物の運搬中の転倒、工事現場での事故、足場からの転落など、一瞬の出来事であなたの生活は大きく変わってしまうことがあります。

「いつまで仕事を休むことになるのだろう」

「治療費はどうなるのだろう」

「十分な補償を受けられるのだろうか」

足を骨折された方やそのご家族の多くは、このような不安を抱えながら日々を過ごされています。私はこれまで、労災被害者が労災保険の仕組みや補償の範囲について十分な情報を得られないまま、必要な補償を受け損ねてしまうケースを数多く見てきました。

労働災害による足の骨折では、症状が安定した後も機能障害や神経障害が残る可能性があり、その場合、労災保険からの補償、会社への損害賠償請求など、法的な対応も必要となってきます。

そこで今回は、足の骨折事故に遭われた方に向けて、適正な補償を受けるために必要な知識を解説していきます。

第1章 労災事故による足の骨折が発生する典型的な事例と原因

労働現場での足の骨折事故は、様々な状況で発生しています。

高所からの転落事故

建設現場や工場内での高所からの転落事故は、労災事故で足の骨折する原因の一つです。

建設現場で働いていたAさんのケースでは、足場が不安定な高所で作業中にバランスを崩して転倒し、左足を骨折しました。また、適切な安全装置や保護具が使用されていなかった場合、被害がより深刻になることがあります。

建設機械や車両との接触事故

建設現場や工場内では、建設機械や構内車両との接触事故によって、足を骨折するケースが少なくありません。

Bさんは道路工事の現場で作業していた際、安全区域に誤って進入してきた車両に右足をはねられ、複雑骨折を負いました。このような事故は、交通量の多いエリアや見通しの悪い場所での作業中に特に発生しやすく、ドライバーの不注意や安全対策の不備が原因となります。

重量物の運搬作業中の事故

重量物の運搬作業中の事故も、足の骨折の原因として上げられます。

製造工場で働くCさんは、運搬していた重い金属部品が足に落下し、足の甲を骨折しました。このような事故は、作業者が過剰な重量の荷物を扱ったり、適切な運搬器具を使用していなかったりすることが原因で発生します。

倉庫作業やトラックへの荷積み作業中に、足を挟んだり、重量物が落下したりすることでも、足の骨折事故が起こります。これらの事故防止には、適切な作業手順の確立と従業員への安全教育が不可欠です。

第2章 足の骨折における後遺障害認定

足の骨折の治療を終えた後も、「足が思うように動かない」「痛みが残る」といった症状が続くことがあります。このような後遺障害が認められると、労災保険から障害補償給付を受けることができます。適切な補償を受けるためには、後遺障害認定の仕組みを理解しておくことが重要です。

足の骨折における後遺障害は、大きく分けて「機能障害」、「変形障害」、「神経障害」の3種類があります

機能障害

機能障害とは、骨折による治療後も、足の3大関節(股・膝・足)が正常に動かせなくなる状態です。

・5級5号:1下肢の用を全廃したもの

股・膝・足のすべての関節が強直したものをいいます。なお、足指全部が硬直したものもこれに含まれます。

・6級6号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

股・膝・足のうち2つの関節が、以下の状態にあるもの

① 関節が強直したもの

② 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

③ 人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されたもの

・第8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

股・膝・足のうち1つの関節が、以下の状態にあるもの

① 関節が強直したもの

② 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

③ 人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されたもの

・第10級10号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った場合

股・膝・足のうち1つの関節が、以下の状態にあるもの

① 関節の可動域が、健常な関節の可動域の1/2以下に制限されたもの

② 人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、「関節の用を廃したもの」に該当しないもの

・第12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害が残った場合

股・膝・足のうち1つの関節の可動域が、健常な関節の可動域の3/4以下に制限されたもの

変形障害

骨折した骨は、時間をかけて自然にくっついていきますが、場合によっては正常な形でくっつかず、変形したまま固定されてしまうことがあります。これが「変形障害」です。

・7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

「偽関節」とは、本来くっつくはずの骨がくっつかず、その部分が関節のように動いてしまう状態を指します。そのため、偽関節は、癒合不全と同じ意味で使われています。

大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に偽関節を残すもの、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に偽関節を残すもの、脛骨の骨幹部又は骨幹端部に偽関節を残すもののうち、常に硬性補装具が必要な場合にこの等級が認定されます。

・8級9号:1下肢に偽関節を残すもの

こちらも偽関節の状態ですが、7級と比べると症状が軽く、常には硬性補装具を必要としない場合です。

・12級8号:長管骨に変形を残すもの

骨は癒合していますが、15度以上屈曲した状態でくっついてしまった場合や、50度以上回旋した状態でくってついてしまった場合等が該当します。

神経障害とは

足の骨折の治療が終了しても、足に痛みやしびれ等が残る場合、神経障害として、後遺障害と認定される可能性があります。

他覚的(画像所見等)に神経障害の存在が証明できる場合は12級12号、神経障害の存在が医学的に説明可能な場合は14級9号と認定されます。

※後遺障害について詳しくはこちら:労災で後遺障害が残ると言われた方へ

第3章 労災事故による足の骨折で受けられる補償

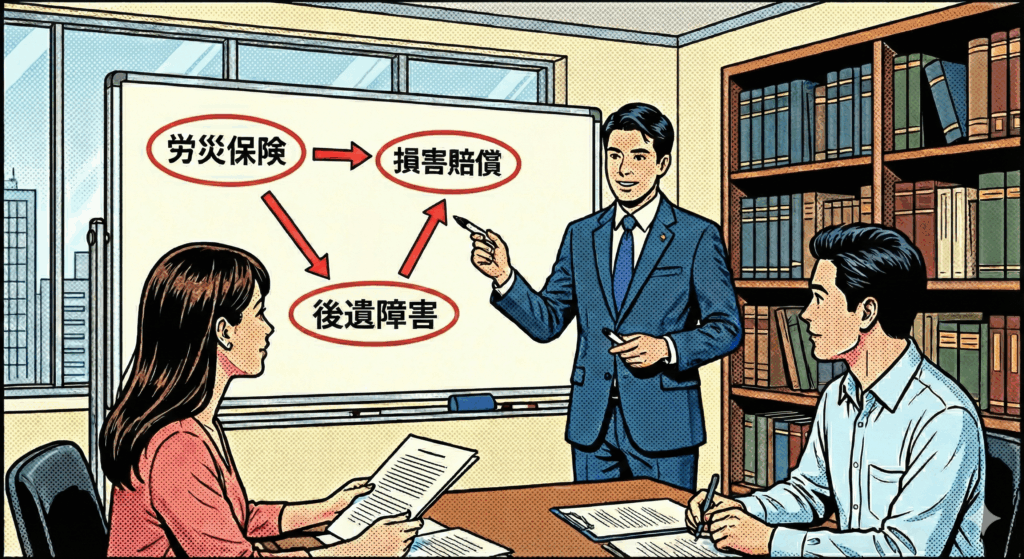

労災事故で足を骨折してしまった場合、適切な手続きを行うことで様々な補償を受けることができます。私の経験では、被災者の方やそのご家族が受けられる補償の全容を把握していないケースが少なくありません。ここでは、どのような補償が受けられるのか、説明していきます。

労災保険からの給付内容

まず、労災保険から受けられる主な給付について説明します。これらは、労災認定を受けることで請求が可能となります。

療養補償給付

療養補償給付は、治療にかかる費用を補償するものです。足の骨折事故の場合、長期のリハビリテーションが必要となることも多く、この給付は重要です。

休業補償給付

休業補償給付は、働けない期間の収入を補償するものです。給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。足の骨折事故の場合、手術後の回復期間や機能回復のためのリハビリ期間中の収入を補償する重要な給付となります。

障害補償給付

後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受けることができます。先ほど説明した障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。第7級以上の場合は年金として、第8級以下の場合は一時金として支給されるのが特徴です。

使用者に対する損害賠償請求

労災保険による補償に加えて、事故の原因に会社側の責任が認められる場合には、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

例えば、安全対策が不十分な状態で作業をさせていた場合や、必要な研修・指導を怠っていた場合などは、会社側の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となりえます。この場合、労災保険では補償されない慰謝料や、休業損害の不足分などを請求することができます。

※使用者に対する損害賠償請求については詳しくはこちら:労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ

まとめ:不安を抱え込まずに専門家に相談を

足の骨折事故は、被災者の方の人生に大きな影響を与えかねない深刻な事故です。適切な補償を受け、円滑な職場復帰を実現するためにも、一人で悩みを抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。

私たち弁護士法人ふくい総合法律事務所では、労災事故の被害に遭われた方々のご相談を無料でお受けしています。

少しでも不安や疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。