腕を切断する労災事故に遭われた方へ~適正な補償を受けるために~

業務中の事故で腕を切断してしまうことは、被害に遭われた方にとって、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。また、仕事や日常生活にも大きな影響を及ぼすことになります。

「これから仕事は続けられるのだろうか」

「治療費はどうなるのだろう」

「後遺障害が残った場合、どのような補償が受けられるのか」

事故に遭われた方やご家族の多くは、このような不安を抱えながら日々を過ごされています。私はこれまで、労災被害者が労災保険の仕組みや補償の範囲について十分な情報を得られないまま、必要な補償を受け損ねてしまうケースを数多く見てきました。

実際のところ、腕の切断事故は被害者の方の人生を大きく変えてしまう重大な事故で、その後の仕事や日常生活に支障をきたす可能性が高いと言えます。

本記事では、腕の切断事故が起きやすい状況や、事故発生時の対応、そして労災における補償の内容について、できるだけ分かりやすく解説していきます。

第1章 腕の切断事故が発生しやすい状況と特徴

労働現場における腕の切断事故には、いくつかの典型的なパターンがあります。事故の状況を理解することは、適切な予防対策や、万が一の際の対応を考える上で重要です。

製造現場での事故

製造現場では、プレス機械による事故が多く見られます。プレス機械に材料を入れる際や取り出す際に、誤って腕を挟まれてしまうケースです。特に以下のような状況で事故が発生しやすくなっています。

・安全装置が正常に機能していない状態での作業

・経験の浅い作業者への不十分な指導

また、旋盤やベルトコンベアなどの工作機械に腕を巻き込まれる事故も発生しています。

建設現場での事故

建設現場では、重機との接触事故や、解体作業中の予期せぬ建材の落下による事故のケースです。次のような状況で事故のリスクが高まります。

・作業区域の立入規制が不十分な状態

・重機の死角での作業

・複数の作業が同時に行われる状況

農林業での事故

農林業では、刈り取り機やチェーンソーなどの機械による事故のケースです。

第2章 腕の切断事故が発生した直後の対応

腕の切断という重大な労働災害が発生した場合、適切な初期対応が被害者の方の生命や今後の回復に大きく影響します。事故発生直後は、以下のような対応が必要となります。

腕の切断事故が発生した場合、まず最優先すべきは止血です。切断部位を清潔な布やガーゼで強く圧迫し、止血を行います。大量出血の場合は、止血帯の使用が必要になることもあります。

また、切断された腕の部位は適切に保存することが重要です。切断された部位を清潔な布で包み、ビニール袋に入れて密封します。これを氷を入れた別の袋で冷やすことで、再接着手術の可能性が広がります。ただし、切断部位を直接氷に触れさせてはいけません。

そして、一刻も早く救急車を要請し、病院への搬送を行います。

事故の発生を確認したら、直ちに事業主(会社)への報告を行う必要があります。この報告は、現場にいる同僚や上司を通じて行われることが一般的です。

第3章 腕の切断による後遺障害の評価

腕の切断事故で重要な問題の一つが、後遺障害の認定です。私がこれまで取り扱ってきた事例でも、後遺障害の等級によって受けられる補償額に大きな差が生じています。

腕の切断による後遺障害は、切断部位によって等級が異なり、それに応じて受けられる補償内容も変わってきます。そのため、後遺障害の正確な評価と適切な等級認定を受けることが、被害者の方の今後の生活を支える上で重要なのです。

後遺障害等級の認定

腕の切断の場合、上肢の「欠損障害」として、その程度や内容に応じて、以下のような等級認定がなされます。

両腕の場合:

・両上肢をひじ関節以上で失った場合:1級6号

・両上肢を手関節以上で失った場合:2級3号

片腕の場合:

・1上肢をひじ関節以上で失った場合:4級4号

・1上肢を手関節以上で失った場合:5級4号

※後遺障害について詳しくはこちら:労災で後遺障害が残ると言われた方へ

第4章 労災事故による腕の切断で受けられる補償

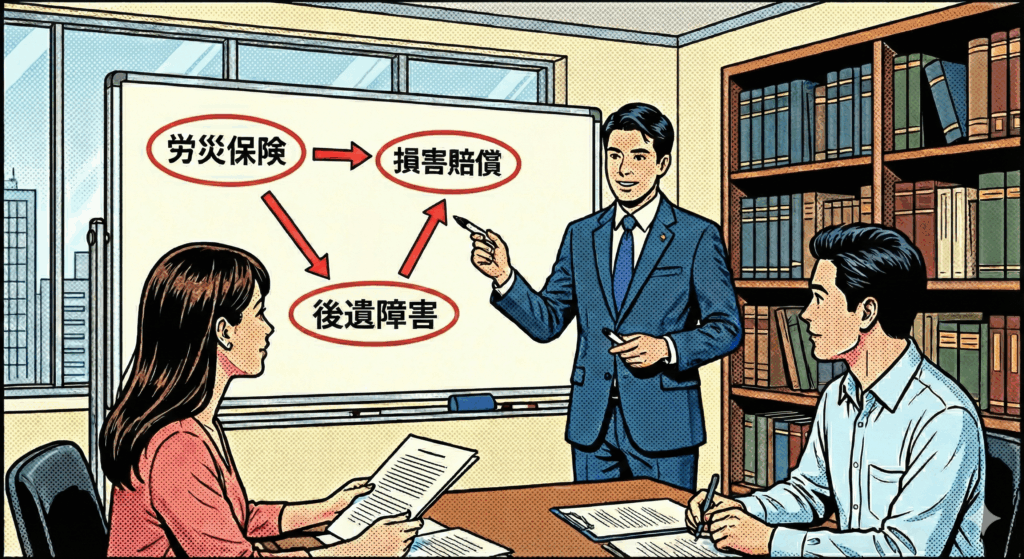

労災事故で腕を切断してしまった場合、適切な手続きを行うことで様々な補償を受けることができます。私の経験では、被災者の方やそのご家族が受けられる補償の全容を把握していないケースが少なくありません。ここでは、どのような補償が受けられるのか、説明していきます。

労災保険からの給付内容

まず、労災保険から受けられる主な給付について説明します。これらは、労災認定を受けることで請求が可能となります。

療養補償給付

療養補償給付は、治療にかかる費用を補償するものです。腕の切断事故の場合、再接着手術や長期のリハビリテーションが必要となることも多く、この給付は重要な意味を持ちます。

休業補償給付

休業補償給付は、働けない期間の収入を補償するものです。給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。腕の切断事故の場合、手術後の回復期間や機能回復のためのリハビリ期間中の収入を補償する重要な給付となります。

障害補償給付

後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受けることができます。先ほど説明した障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。第7級以上の場合は年金として、第8級以下の場合は一時金として支給されるのが特徴です。

介護補償給付

第1級の両腕切断など、重度の障害により常時介護が必要と認められる場合には、介護補償給付を受けることができます。

義肢等補装具費用の支給

労災保険からは、義手の購入費用や修理費用が支給されます。また、耐用年数を経過した場合の再支給も認められています。

使用者に対する損害賠償請求

労災保険による補償に加えて、事故の原因に会社側の責任が認められる場合には、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

例えば、安全対策が不十分な状態で作業をさせていた場合や、必要な研修・指導を怠っていた場合などは、会社側の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となりえます。この場合、労災保険では補償されない慰謝料や、休業損害の不足分などを請求することができます。

※使用者に対する損害賠償請求については詳しくはこちら:労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ

まとめ:不安を抱え込まずに専門家に相談を

腕の切断事故は、被災者の方の人生に大きな影響を与えかねない深刻な事故です。適切な補償を受け、円滑な職場復帰を実現するためにも、一人で悩みを抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。

私たち弁護士法人ふくい総合法律事務所では、労災事故の被害に遭われた方々のご相談を無料でお受けしています。

少しでも不安や疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。