私は労災事件に携わる弁護士として、これまでにいくつか製造業における労災事故の相談を受けてきました。

製造業の現場では、一瞬の判断ミスや些細な不注意が、取り返しのつかない大きな事故につながることがあります。実際、厚生労働省が発表した「令和5年 労働災害発生状況」によれば、製造業における労災事故は、全産業の中で最も発生件数が多く、休業4日以上を要する死傷者数も増加傾向にあります。

この記事では、製造業での労災事故の実態と、事故に遭われた場合の具体的な対処法について、解説していきます。労災保険の手続きや、見落としがちな損害賠償請求まで、被害者の方が必ず知っておくべき情報をお伝えします。

知っておくべき製造業での労災事故の実態

まずは、製造業での労災事故の実態について説明をしていきます。

製造業で起こりやすい労災事故

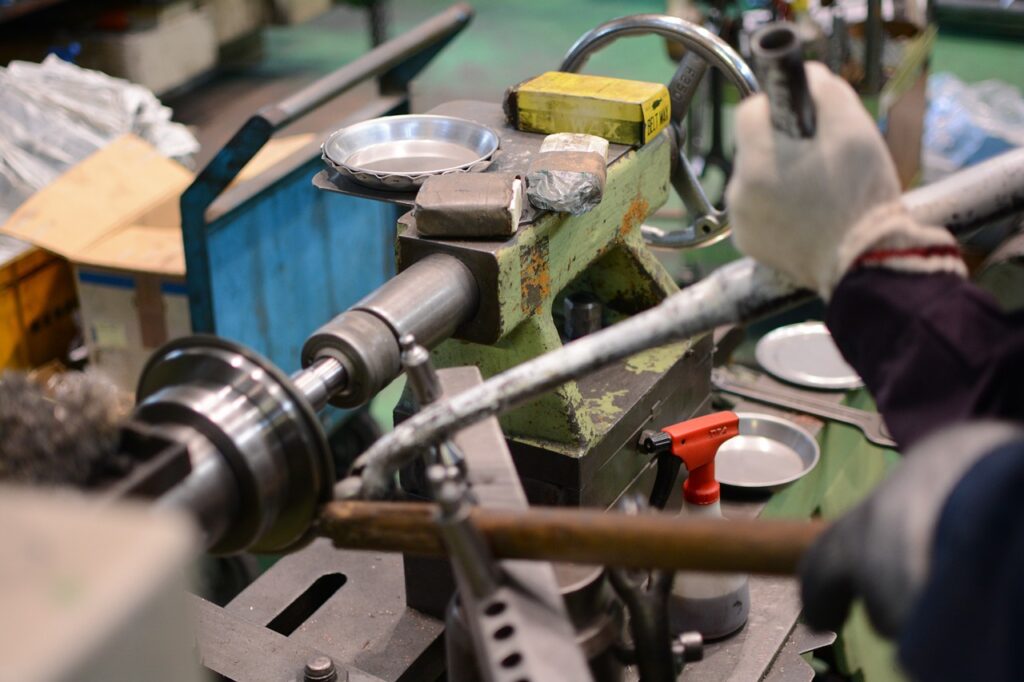

製造業の現場で最も多く発生する労災事故は、「はさまれ・巻き込まれ」による事故です。工場に設置された製造機械に手や衣類が巻き込まれて負傷するような事故が、その代表例です。このような事故は、一度発生すると重症化しやすく、場合によっては後遺障害が残ってしまうことも少なくありません。

次いで多いのが「転倒」による事故です。工場の床が滑りやすい状態になっていたり、通路に資材が置かれていたりすることで発生します。一見些細に思える転倒事故でも、骨折など重篤な怪我につながることがあります。

このほか、重量物の運搬時に腰を痛めたりするなどの「動作の反動・無理な動作」の事故、高所での設備点検時の落下などからの「墜落・転落」事故、刃物や工具の不適切な使用、またはベルトコンベアなどとの接触などの「切れ・こすれ」の事故も、製造業の現場では日常的に発生しています。

事故が起きる背景

これらの事故の背景には、主に3つの要因が存在します。

1つ目は安全管理の不備です。機械への安全装置の未設置や、定期点検の不足などが該当します。

2つ目は操作ミスです。この場合、適切な教育や訓練が行われていなかったケースが少なくありません。

3つ目は教育不足です。作業手順の説明が不十分だったり、危険性の周知が行き届いていなかったりすることで、事故のリスクが高まります。

ベテラン作業員であっても重大な事故に遭ってしまうケースもありますので、経験年数に関係なく、製造業の現場には常に事故のリスクが潜んでいるのです。

労災事故後にすべき適切な対応

次に、労働者が労災事故後にすべき対応について説明をしていきます。

適切な治療を受けること・労災申請をすること

製造業で労災事故に遭ってしまった場合、まず最優先すべきは適切な治療を受けることです。労災事故による治療費は、労災保険から全額支給されまので、治療費の心配をすることなく、回復に専念することができます。

事故後の対応として次に重要なのが、労災保険の申請手続きです。労災保険からは、治療費の全額負担に加えて、休業中の補償や後遺障害が残った場合の補償など、様々な給付を受けることができます。

労災保険の給付内容

労災保険からは、主に以下のような給付を受けることができます。

まず、「療養補償給付」により、治療費が全額カバーされます。入院費用や通院費用、薬代なども含まれます。

次に、「休業補償給付」があります。これは、労災による休業4日目から支給され、給料の約8割が補償されます。この制度により、治療に専念しながらも生活の維持が可能となります。

そして、後遺障害が残った場合には「障害補償給付」を受けることができます。この給付は、障害の程度によって1級から14級までの等級に分類され、等級に応じて年金または一時金が支給されます。

後遺障害の等級認定について

この障害等級の認定は、将来の補償額に大きく影響する重要な手続きです。例えば、製造機械による「はさまれ・巻き込まれ」事故で手指を負傷した場合、その障害の程度や状態によって等級が決定されます。適切な等級認定を受けるためには、医師による診断書の記載内容が重要となり、場合によっては専門家のサポートが必要となることもあります。

私の経験上、労災保険の手続きで最も注意が必要なのは、この後遺障害等級の認定です。一度認定された等級を変更することは難しいため、後遺障害が残る可能性がある場合には、早い段階から専門家の適切なサポートを受けることをお勧めしています。

見落としがちな損害賠償請求の重要性

製造業における労災事故について、会社に対して、損害賠償請求をすることができる可能性もあります。

労災保険だけでは、損害を十分に填補できないこと

製造業での労災事故の場合、労災保険の給付だけで満足してしまい会社に対する損賠賠償請求を見過ごしがちですが、労災保険だけでは、事故による精神的苦痛に対する慰謝料や、後遺障害による将来の収入の減少を完全にカバーすることはできません。

会社に安全配慮義務違反があれば損害賠償請求が可能なこと

では、どのような場合に会社に対して損害賠償請求ができるのでしょうか。

製造業における労災事故で、会社が安全対策を怠っていた場合、それは「安全配慮義務違反」として損害賠償請求の対象となります。安全配慮義務とは、従業員の生命や健康を危険から保護するよう配慮する会社の義務です。

例えば、食品加工機械に必要な安全装置が設置されていなかったケースにおいて、作業員の方が機械に手を巻き込まれ指を切断する重傷を負い、この事故は適切な安全装置があれば防ぐことができたとします。

このような場合、会社には安全配慮義務違反があったと認められる可能性があります。

損害賠償請求で認められる損害項目

労災保険とは別に、以下のような損害の賠償を求めることができます。

・後遺障害による将来の収入減少分

・後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料

・事故による精神的苦痛に対する慰謝料

・通院に要した交通費

・付添看護を必要とした場合の費用

・後遺障害に伴う将来の介護費用

私の経験では、労災保険の給付額と比較して、損害賠償請求により受け取れる金額が数倍になるケースも珍しくありません。

特に重度の後遺障害が残ってしまった場合、将来の生活設計を考えると、適切な損害賠償を受けることは非常に重要です。

ただし、損害賠償請求には専門的な知識と経験が必要となり、また会社との交渉も必要となります。場合によっては訴訟も視野に入れなければなりません。そのため、労災事故に遭われた場合は、早い段階で労災事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

製造業における労災事故について、実態から具体的な対応方法まで解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

当事務所では、労災事故の被害に遭われた方のご相談を数多く承ってきました。労災事故に遭われた直後は、怪我の痛みや仕事への影響、今後の生活への不安など、様々な心配事が重なることと思います。

そのような時こそ、一人で悩まず、専門家に相談することをお勧めします。

労災事故に遭われて、これからどうすればよいのかお悩みの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。