目次

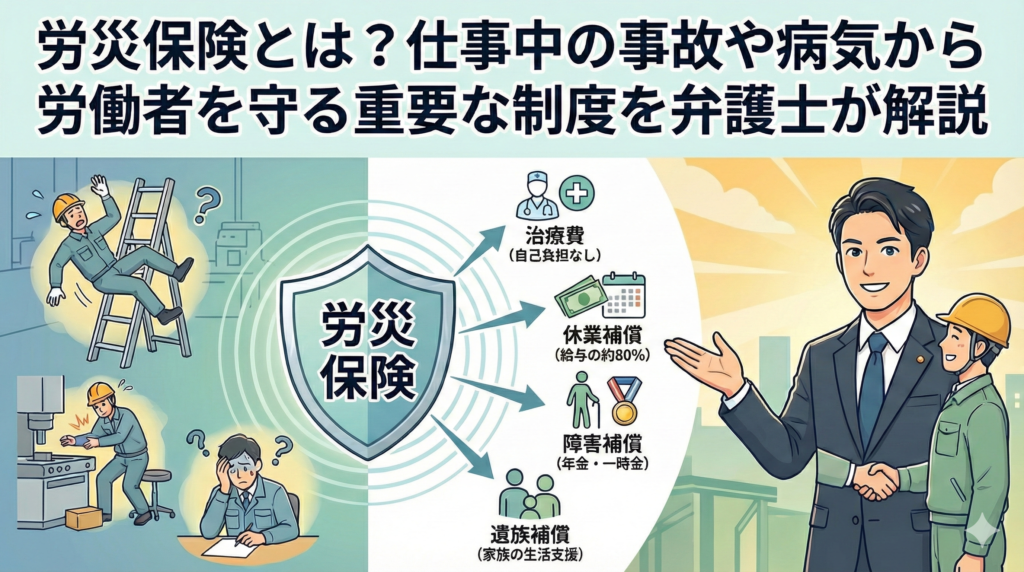

労災保険とは?仕事中の事故や病気から労働者を守る重要な制度を弁護士が解説

仕事中に事故に遭ってしまった、作業が原因で病気になってしまった—そんな時、あなたはどこに相談すればよいか知っていますか。

労働災害は誰にでも起こりうる身近なリスクです。厚生労働省の統計によると、労働災害により年間で10万人以上もの死傷者数が発生しており、多くの労働者がケガや病気に苦しんでいます。しかし、労働災害に遭った際に利用できる労災保険制度について、正しく理解している人は決して多くありません。

私は福井で弁護士として15年間以上活動し、これまで数多くの労災事案に携わってきました。その中で痛感するのは、労働者の方々が労災保険制度を十分に理解していないために、本来受けられるはずの適切な補償を受けられずにいるケースが非常に多いということです。

「会社から労災は使えないと言われた」「自分のミスだから労災は諦めるしかない」「手続きが複雑でよくわからない」—このような声を日々お聞きします。しかし、多くの場合、適切な知識があれば解決できる問題なのです。

労災保険は、労働者とその家族の生活を守るための重要な社会保険制度です。正しい知識を身につけることで、万が一の際にも適切な補償を受け、安心して治療に専念することができるようになります。

今回の記事では、労災保険の基本的な仕組みから具体的な給付内容まで、労働災害に遭った際に知っておくべき重要な情報を詳しく解説していきます。あなた自身やご家族を守るために、ぜひ最後までお読みください。

第1章 労災保険の基本的な仕組み

労災保険は、正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれる社会保険制度です。労働者が仕事中や通勤中に事故に遭ったり、仕事が原因で病気になったりした場合に、その労働者やその家族に対して必要な給付を行う制度として設けられています。

この制度の最も重要な特徴は、労働者の過失の有無に関わらず補償を受けられるという点です。つまり、たとえ労働者自身のミスが事故の原因であったとしても、それが業務に起因するものであれば労災保険の対象となります。これは労働者の生活を確実に保障するための重要な仕組みです。

労災保険は事業主が保険料を全額負担する制度であり、労働者の負担はありません。原則として、労働者を一人でも雇用している事業所は労災保険への加入が義務付けられています。

労働災害が発生した場合、労災保険からは様々な種類の給付が行われます。治療費の補償から休業中の生活費の支援、障害が残った場合の長期的な補償、さらには万が一のとき遺族への給付まで、幅広い補償が用意されています。

労災保険給付を受けるためには、まず労働基準監督署に労災申請を行い、労災認定を受ける必要があります。この認定を受けて初めて、各種給付を受けることができるようになるのです。

重要なのは、労災保険は労働者の当然の権利であるということです。会社から「労災は使えない」と言われたり、「自己責任だ」と言われたりしても、業務に起因する災害であれば堂々と労災申請を行うべきです。

第2章 経済的な補償を受けられる給付制度

労災保険の中でも多くの方が利用することになるのが、経済面での補償を行う「休業補償給付」です。労働災害によって仕事を休まざるを得なくなった場合、この給付によって生活費の心配をすることなく治療に専念することができます。

休業補償給付では、給付基礎日額の60%に相当する金額が支給されます。さらに、これとは別に給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されるため、合計で給付基礎日額の80%の収入が補償されることになります。

ここで重要な「給付基礎日額」について詳しく説明しましょう。給付基礎日額とは、労働災害が発生した日以前の3か月間の賃金総額を、その期間の総日数で割った金額のことです。ただし、この計算にはボーナスや臨時に支払われた賃金は含まれません。

具体例で考えてみましょう。月給30万円の方が労災に遭った場合、3か月の賃金総額は90万円となります。これを3か月の総日数(約90日)で割ると、給付基礎日額は1万円となります。この場合、休業補償給付として1日あたり6,000円、特別支給金として2,000円、合計8,000円が支給されることになります。

休業補償給付は、労災による療養のために働くことができず、賃金を受けていない日について支給されます。休業開始から最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、労災保険からの支給はありませんが、4日目以降から支給が開始されます。

第3章 治療と障害に関する給付制度

労災保険では、経済的な補償だけでなく、治療費の負担や将来にわたる障害への補償も充実しています。ここでは、治療に関する給付と障害が残った場合の給付について詳しく説明します。

療養補償給付

療養補償給付は、労働災害によって病気やケガをした際に、治療費を心配することなく必要な医療を受けられる給付です。この給付には、治療費はもちろん、入院費用、手術費、薬代、看護料など、療養のために通常必要となるすべての費用が含まれます。

療養補償給付の大きな特徴は、現物給付であるということです。つまり、労働者が治療費を立て替える必要がなく、労災指定医療機関であれば窓口での支払いは原則として不要となります。労災指定医療機関以外で治療を受けた場合でも、後日申請することで治療費の償還を受けることができます。

障害補償給付

労災による病気やケガが治癒した後に障害が残ってしまった場合には、障害補償給付による補償を受けることができます。この給付は、障害の程度に応じて設けられた等級制度に基づいて支給されます。

障害等級は1級から14級まで設けられており、等級によって年金か一時金かが決まります。障害等級が1級から7級の場合は障害補償年金が支給され、8級から14級の場合は障害補償一時金が支給されます。

年金として支給される場合、障害の程度が重いほど支給額も高くなります。たとえば、1級の場合は給付基礎日額の313日分が年額として支給され、これが障害が続く限り継続して支給されます。一時金の場合も、等級に応じて給付基礎日額の56日分から503日分が一括で支給されます。

長期療養者への傷病補償給付

労災による治療が長期化し、療養開始から1年6か月を経過しても病気やケガが治癒しない場合には、傷病補償給付が適用される場合があります。

休業補償給付を受けている方が1年6か月を経過した時点で、傷病等級第1級から3級に該当する場合には、休業補償給付から傷病補償年金に切り替わります。

これらの給付制度により、労働災害による治療から将来にわたる障害補償まで、包括的な保障が受けられるのです。

第4章 万が一の場合の遺族への給付

労働災害によって労働者が亡くなってしまった場合、残されたご家族の生活を支えるために遺族補償給付が用意されています。この給付は、突然の事故で家計の支え手を失ったご家族が、経済的な困窮に陥ることを防ぐための重要な制度です。

遺族補償年金の対象となる遺族

遺族補償年金は、労働者の死亡当時にその労働者の収入によって生計を維持していた遺族に対して支給されます。ここでいう「生計を維持していた」とは、労働者の収入に依存して生活していたということを意味し、必ずしも同居している必要はありません。

遺族補償年金を受けることができる遺族には順位が定められており、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となっています。ただし、受給権者となるためには年齢や障害の状況など、一定の要件を満たす必要があります。

たとえば、子や孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または障害の状態にある場合に受給権者となります。父母や祖父母については60歳以上であることが要件となっています。

年金額と受給期間

遺族補償年金の年金額は、受給権者の数によって決まります。受給権者が1人の場合は給付基礎日額の153日分、2人の場合は201日分、3人の場合は223日分、4人以上の場合は245日分が年額として支給されます。

この年金は、受給権者が受給要件を満たしている限り継続して支給されます。受給権者が亡くなったり要件を満たさなくなったりした場合には、次順位の遺族に受給権が移ります。

遺族補償一時金による補償

もし遺族補償年金の対象となる遺族がいない場合や、年金受給権者が全員失権した場合には、一定の範囲の遺族に遺族補償一時金が支給されます。

遺族補償一時金の金額は、給付基礎日額の1000日分が基本となります。ただし、すでに支給された遺族補償年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合には、その差額が支給されることになります。

遺族補償給付は、労働災害によって最愛の家族を失ったご遺族の生活を支える最後の砦となる制度です。突然の不幸に見舞われた際には、この制度を適切に活用することで、少しでも経済的な負担を軽減することができます。

まとめ

労災保険は、働く人々とその家族を労働災害から守るための重要な社会保険制度です。休業中の生活費補償から治療費の負担、障害が残った場合の長期的な支援、さらには万が一の際の遺族への給付まで、包括的な保障が用意されています。

しかし、これらの給付を受けるためには適切な労災申請を行い、労災認定を受ける必要があります。申請手続きは複雑で、必要な書類の準備や医師の意見書の取得など、専門的な知識が求められる場面も多くあります。

加えて、精神的な苦痛に対する慰謝料、将来の収入減少分の補償、労災保険の休業補償では足りない収入の減少分など、労災保険では賄いきれない損害が数多く存在します。このような場合、会社に対して損害賠償請求を行うことで、適正な補償を受けられる可能性があります。

※詳しくはこちら:労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ

もし労働災害に遭ってしまった場合や、労災申請について不安がある場合には、一人で悩まずに専門家に相談することをお勧めします。適切なアドバイスを受けることで、本来受けられるはずの補償を確実に受けることができるようになります。

私たち弁護士法人ふくい総合法律事務所では、労働災害に関するご相談を数多くお受けしており、労災申請から認定、さらには会社への損害賠償請求まで、幅広いサポートを提供しています。福井県内はもちろん、労災でお困りの方はお気軽にご相談ください。あなたの権利をしっかりと守り、適正な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

※当事務所では労災申請マニュアルを作成していますので、労災申請の際の参考にしてください

:労災申請マニュアル(弁護士法人ふくい総合法律事務所)