目次

労災認定とは?手続きの流れを解説

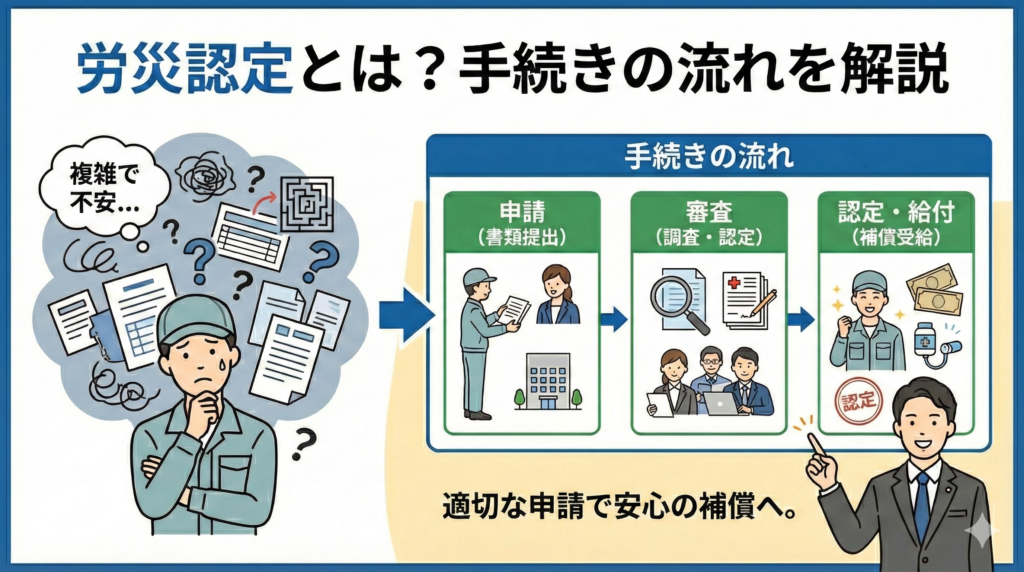

労働災害に遭われた方の中には、「労災認定の申請手続きが複雑で不安」といった悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。

労災の申請手続きは確かに複雑ですが、必要な書類と手続きの流れを正しく理解すれば、適切な補償を受けることができます。

今回の記事では、労災認定の申請に必要な書類について、それぞれの役割や作成方法を詳しく解説していきます。適切な申請手続きを行うことで、安心して治療に専念できるよう、ぜひ参考にしてください。

第1章 労災認定の申請手続きとは?

労働災害に遭われた場合、労災保険から療養給付や休業補償給付などの保険給付を受けることができます。しかし、これらの給付を受けるためには、労働基準監督署に必要な書類を提出して申請手続きを行う必要があります。

労働災害に遭われた場合、労災保険から療養給付や休業補償給付などの保険給付を受けることができます。しかし、これらの給付を受けるためには、労働基準監督署に必要な書類を提出して申請手続きを行う必要があります。

労災保険の給付申請は、働けなくなった労働者やその家族の生活を支える重要な制度です。治療費の負担をなくし、休業中の収入を補償することで、被災された方が安心して療養に専念できる環境を整えます。

通常、申請手続きは会社の総務部が行い、労働基準監督署に提出します。会社が社会保険労務士に依頼して書類を作成してもらう場合もありますが、いずれの場合も、各申請書には労働災害に遭われた方や事業者の署名捺印が必要となります。

第2章 治療に関する必要書類

労災による治療を受けるためには、以下の書類が必要です。

療養の給付請求書

療養の給付請求書は、治療費を自分で負担することなく、労災保険から病院に直接治療費を支払ってもらうために必要な書類です。この書類があることで、病院の窓口で治療費を支払う必要がなくなります。

療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出することになります。医療機関の協力が不可欠な書類であるため、労災による治療であることを病院側にしっかりと伝えることが重要です。

レセプト

レセプトとは医療報酬の明細書のことで、通常は毎月1回のペースで提出されます。この書類には治療回数、入通院期間、治療内容が詳細に記載されており、労災認定の判断材料として重要な役割を果たします。

レセプトは病院が作成して労働基準監督署に直接提出するため、被災者の方が用意する必要はありません。ただし、この書類の内容を確認したい場合は、労働局に対して保有個人情報公開請求を行うことで、コピーを入手することができます。

第3章 休業補償に関する必要書類

労災により働くことができなくなった場合の補償を受けるには、以下の書類が必要です。

休業補償給付の請求書

労働災害による療養のために働くことができず、給料を受けることができない場合に必要となる書類です。この請求書には、事業主および医師の証明を受けた上で、労働基準監督署に提出します。

この書類を通じて、傷病名や治療期間、実際の休業期間が明確になります。休業補償給付は労災被害者の生活を支える重要な給付であるため、正確な記載が求められます。

休業補償給付の決定書

保険給付の申請が承認された際には、厚生労働省から休業補償の「支払決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。この書類は給付が決定されたことを証明する重要な文書です。

決定書は今後の手続きでも重要な書類となるため、大切に保管しておくことをおすすめします。

第4章 後遺障害認定に関する書類

治療を続けても完全に回復せず、身体や精神に障害が残った場合には、後遺障害の認定申請が必要です。

障害補償給付支給請求書

治療をしても身体や精神に一定の障害が残った場合には、障害補償給付支給請求書の提出が必要になります。

障害補償給付請求書の添付書類として、医師が作成した診断書が必要となります。通院している病院の医師に作成してもらいます。

この書類を基に、労働局の地方労災医員の医師が診断を行い、後遺障害の等級が確定することになります。後遺障害の等級は将来にわたる補償額に大きく影響するため、医師との十分な相談の上で正確な書類を作成することが重要です。

適切な等級認定を受けるためにも、医師には症状の詳細や日常生活への影響について、できる限り具体的に伝えるようにしましょう。

第5章 労災申請で注意すべきポイント

労災申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。

まず、書類作成時には記載内容に間違いがないよう慎重に確認することが大切です。不正確な情報は認定に悪影響を与える可能性があります。

また、提出期限や手続きのタイミングも重要です。労災の時効は原則として2年ですが(障害補償給付及び遺族補償給付等は5年)、給付の種類によって異なる場合があります。できるだけ早期に手続きを開始することをおすすめします。

会社が手続きに協力的でない場合や、労災として認めてもらえない場合もあります。このような状況に直面した際は、一人で悩まず専門家に相談することが重要です。

まとめ:適切な労災申請で安心を得よう

労災認定の申請には、療養の給付請求書、レセプト、休業補償給付の請求書と決定書、障害補償給付支給請求書といった様々な書類が必要です。それぞれの書類には重要な役割があり、正確な記載と適切なタイミングでの提出が求められます。

労働災害は突然起こるものであり、被災された方やご家族にとって大きな不安となることでしょう。しかし、適切な申請手続きを行うことで、必要な補償を受けることができ、安心して治療に専念することができます。

労災申請に関して少しでも不安や疑問がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。私たちふくい総合法律事務所では、労働災害に関する豊富な経験をもとに、依頼者の方にとって最善の結果を実現できるよう全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

※当事務所では労災申請マニュアルを作成していますので、労災申請の際の参考にしてください

:労災申請マニュアル(弁護士法人ふくい総合法律事務所)