目次

労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ

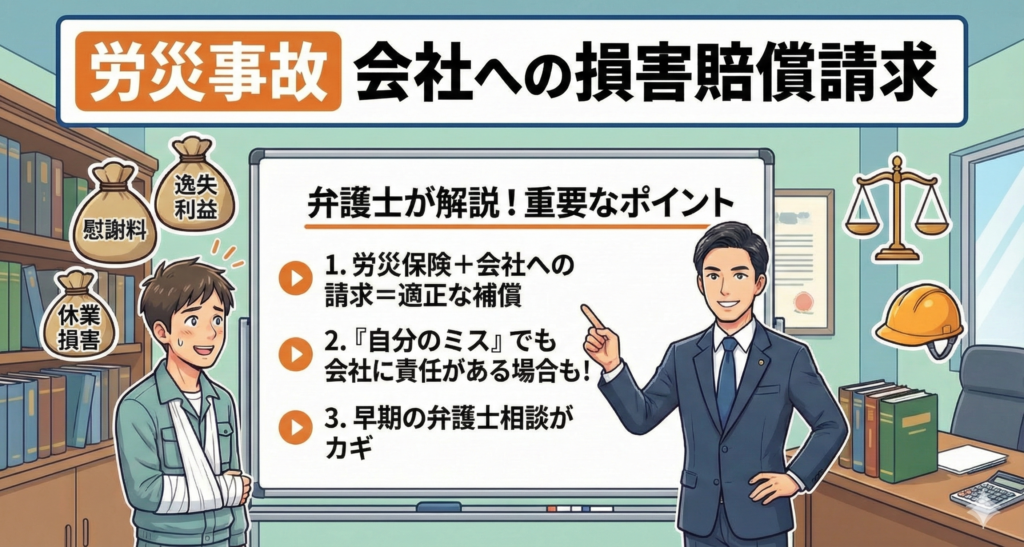

労働災害に遭われた方の中には、「労災保険があるから大丈夫」と考える方も多いでしょう。しかし、労災保険だけでは補償されない損害があることをご存知でしょうか。

例えば、精神的な苦痛に対する慰謝料、将来の収入減少分の補償、労災保険の休業補償では足りない収入の減少分など、労災保険では賄いきれない損害が数多く存在します。このような場合、会社に対して損害賠償請求を行うことで、適正な補償を受けられる可能性があります。

私は福井県福井市で弁護士として15年間以上活動し、これまで数多くの労災事件を手がけてきました。その経験の中で痛感するのは、多くの被災者の方が「自分のミスで起きた事故だから、会社に責任を問うのは難しい」と諦めてしまっていることです。

しかし実際は、一見すると労働者のミスが原因に見える事故でも、詳しく調べると会社側にも責任があるケースが少なくありません。設備の不備、安全教育の不足、作業環境の問題など、様々な要因が事故の背景に潜んでいることが多いのです。

この記事では、労災事故における会社への損害賠償請求について、具体的な手続きの流れから成功のポイントまで、私の経験に基づいて詳しく解説していきます。労災保険だけでは十分な補償が受けられずにお困りの方、会社への請求を検討されている方にとって、きっと役立つ情報をお伝えできるはずです。

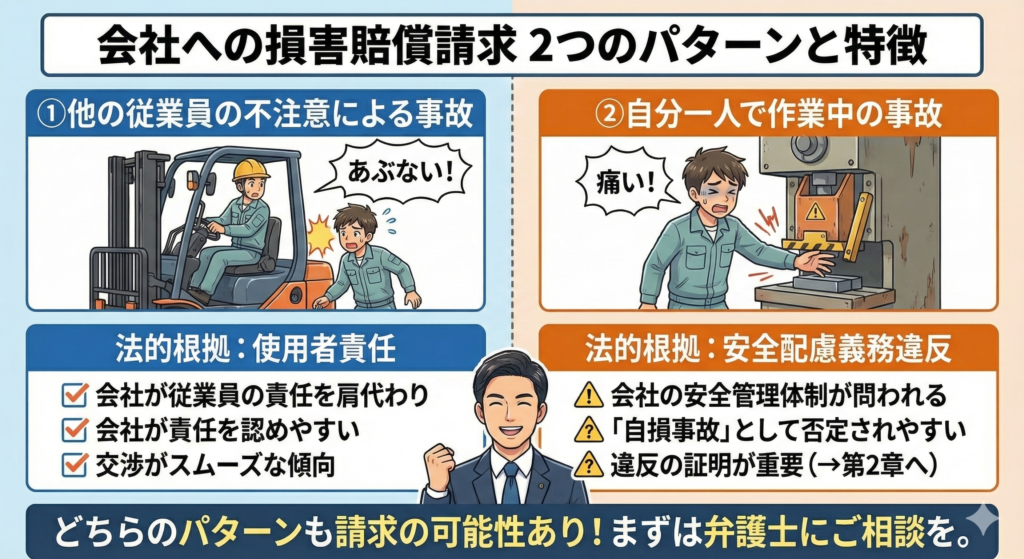

第1章 労災事故における会社への損害賠償請求の2つのパターン

労災事故で会社に対して損害賠償請求を行う場合、事故の発生状況によって大きく2つのパターンに分かれます。それぞれで法的な根拠や請求の難易度が異なるため、まずはこの違いを理解することが重要です。

①他の従業員の不注意によって怪我をした場合

一つ目は、他の従業員の不注意が直接の原因となって怪我をした場合です。

具体的には、他の従業員がフォークリフトで作業をしていたところ、被害者の存在に気付かずに轢いてしまった場合や、他の従業員がうっかり上から物を落として下にいた被害者に当たって怪我をした場合などが該当します。

このようなケースでは、まず怪我をさせた従業員に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能です。そして、会社は従業員が作業中に起こした事故について使用者責任(民法715条)を負うため、会社に対しても損害賠償請求を行うことができます。

他の従業員の不注意による事故の場合、比較的容易に会社への請求が可能です。私の事務所の経験上、このパターンでは会社も話し合いの段階から責任を認めることが多く、交渉もスムーズに進む傾向があります。

ただし、労災事故における使用者責任に基づく請求の場合、時効が5年である点にご注意ください。

②自分一人で作業中に怪我をした場合

二つ目は、自分一人で作業中に怪我をした場合です。

例えば、プレス機で作業中に誤って手を挟んでしまった場合や、建設現場で足場の移動中に落下した場合などが該当します。

このようなケースでは、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を行うことになります。安全配慮義務とは、労働者の生命や健康を危険から保護するように会社が配慮する義務のことです。

しかし、「自分一人で作業中の事故」の場合、「他の従業員の不注意による事故」と比べると、会社が「自損事故であるため会社には責任がない」と請求を拒否するケースが多いのが現実です。

その理由は、安全配慮義務違反の内容が定型的ではなく、具体的に何をどうしたら義務違反になるのかが不明確だからです。交通事故であれば相手に怪我をさせたら損害賠償責任があることは常識ですが、安全配慮義務については会社側の認識も曖昧なことが多く、「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災労働者の過失によって生じた事故だ」と考えてしまうのです。

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の時効は、使用者責任と同じく5年です。

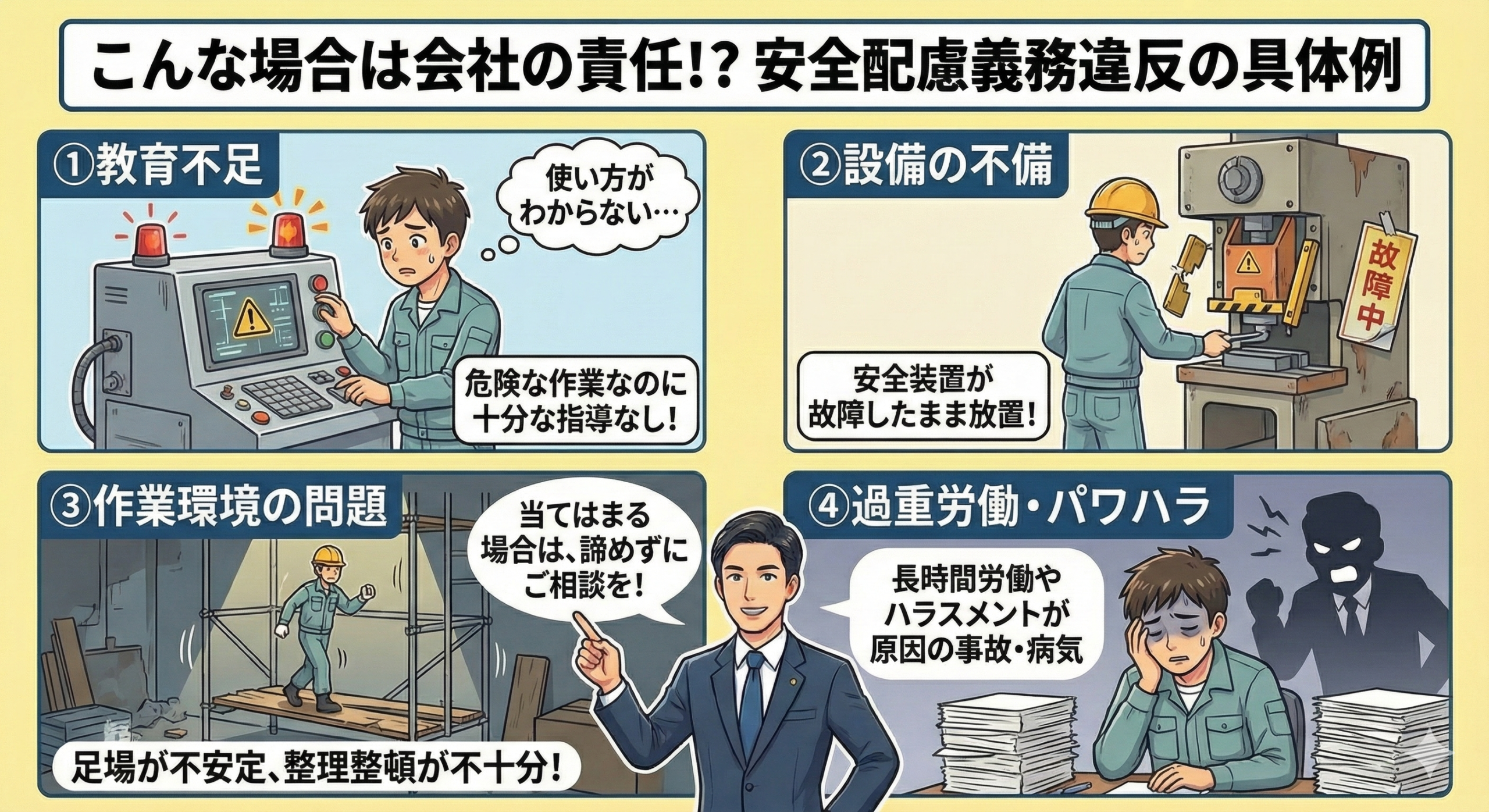

第2章 安全配慮義務違反が認められるケースとは

自分一人での作業中に起きた事故で会社への損害賠償請求を検討する際、最も重要になるのが「安全配慮義務違反が認められるかどうか」という点です。では、どのような場合に会社の安全配慮義務違反が認められるのでしょうか。

安全配慮義務の内容と判断要素

安全配慮義務は、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。

つまり、画一的な基準があるわけではなく、個々の事故状況を詳しく分析してからでないと、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかは判断できません。これが、会社側が責任を否定しやすい理由でもあります。

安全配慮義務違反が認められやすいケース

ただし、私の事務所での数多くの経験から、概括的に言えば以下のようなケースでは安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

教育不足が原因で事故が発生した場合

適切な安全教育が行われていれば防げたはずの事故については、会社の教育義務違反として安全配慮義務違反が認められる可能性が高くなります。特に、危険な作業や新しい設備の使用に関して十分な指導がなされていなかった場合は、会社の責任が問われやすくなります。

会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で事故が発生した場合

会社が管理する職場で、会社が提供した機械や道具に不備があって事故が起きた場合も、安全配慮義務違反が認められやすいケースです。古い機械の継続使用、メンテナンス不足、安全装置の未設置や故障などが該当します。

労働安全衛生法・規則違反がある場合

労働者への安全対策として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が定められていますが、これらの条文に違反するような状況下で事故が起きた場合、安全配慮義務違反を問いやすくなります。

法令で定められた安全基準を守っていなかったということは、会社の安全配慮義務違反の明確な根拠となるからです。

労働基準監督署の調査や刑事処分がある場合

重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能です。

これらの公的機関による調査や処分は、会社の安全管理体制に問題があったことを客観的に示す証拠となります。

会社に対して安全配慮義務違反を問えそうかどうかご不明な方は、具体的な事故状況を詳しくお聞かせいただければ、より正確な判断をお示しすることができます。

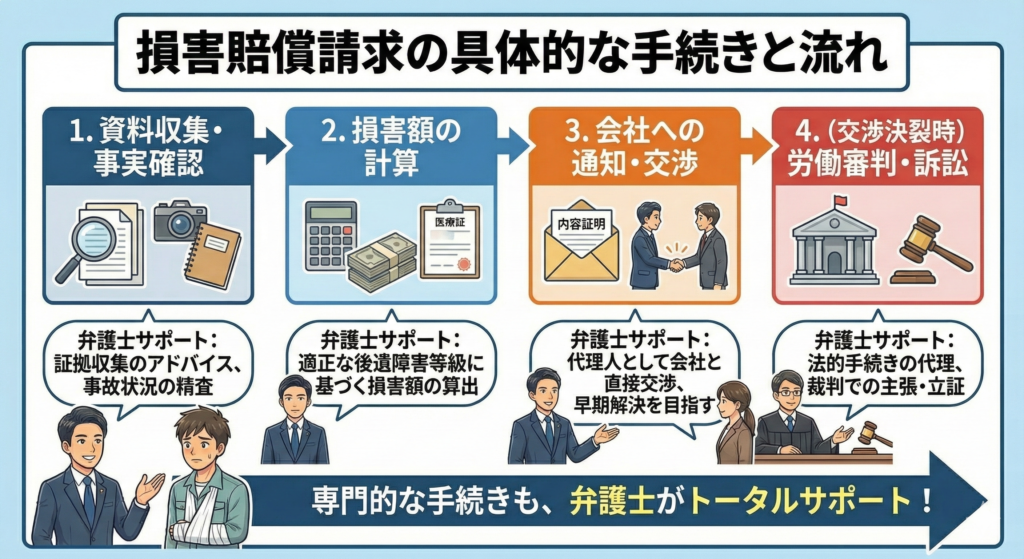

第3章 損害賠償請求の具体的な手続きと流れ

会社に対して損害賠償請求が可能だと判断した場合、実際にはどのような手続きを踏んで進めていくのでしょうか。ここでは、具体的な流れを順を追って説明していきます。

必要な資料の収集

まず最初に行うのは、事故に関する資料の収集です。

事故状況が分かる写真や図面、事故報告書などの資料があれば非常に助かりますが、入手が困難な場合は、ひとまず事故状況が分かる資料がなくても手続きを進めることは可能です。

重要なのは、事故の詳細な状況を正確に記録しておくことです。事故発生日時、場所、当時の作業内容、事故の経緯、目撃者の有無など、できる限り詳しく整理しておきましょう。

労災資料の取り寄せ

次に重要なのが、労災の資料を取り寄せることです。

労災に提出した資料や労災が決定した内容の資料については、当該労働基準監督署を管轄する「労働局」で「保有個人情報公開請求」という制度に基づいてコピーを入手することができます。

この手続きは少し時間がかかり、申請してから1か月ほどかかります。しかし、労災認定の過程で作成された詳細な事故調査資料や医学的な資料は、損害賠償請求において非常に重要な証拠となります。

保有個人情報公開請求の手続きは、労働局の担当窓口で申請書を提出し、必要な手数料を支払うことで行えます。弁護士に依頼している場合は、弁護士が代理で手続きを行うことも可能です。

損害額の計算

収集した資料をもとに、事故状況と認定された後遺障害の内容を精査し、損害額を計算します。

損害賠償で請求できる主な項目は以下の通りです。

治療費関連

・既に支払った治療費(労災保険で賄われていない部分)

・将来の治療費

休業損害・逸失利益

・事故により仕事を休んだことによる収入の減少(労災保険で賄われていない部分)

・後遺障害により将来得られなくなる収入

慰謝料

・事故による精神的苦痛に対する慰謝料

・後遺障害慰謝料

労災保険では補償されない慰謝料や、労災保険の給付額では不足する部分等についても請求することができます。

通知書による損害賠償請求

損害額の計算が完了したら、会社に通知書を送付します。

この通知書では、事故の概要、会社の責任根拠、具体的な損害額、支払いの要求などを明確に記載します。

交渉から訴訟まで

通知書送付後は、会社との交渉が始まります。

会社が責任を認めて話し合いに応じる場合は、示談交渉によって解決を図ります。交渉では、損害額だけでなく、支払い方法や支払い時期についても取り決めを行います。

しかし、会社が責任を否定したり、提示された金額が不十分だったりする場合は、労働審判や訴訟といった法的手続きに移行することになります。

訴訟になった場合は、収集した証拠をもとに裁判所で会社の責任と損害額について争うことになります。労災事件の訴訟は専門性が高く、労働関連法や医学の知識が必要となるため、弁護士のサポートが不可欠です。

第4章 弁護士に依頼するメリットと当事務所のサポート

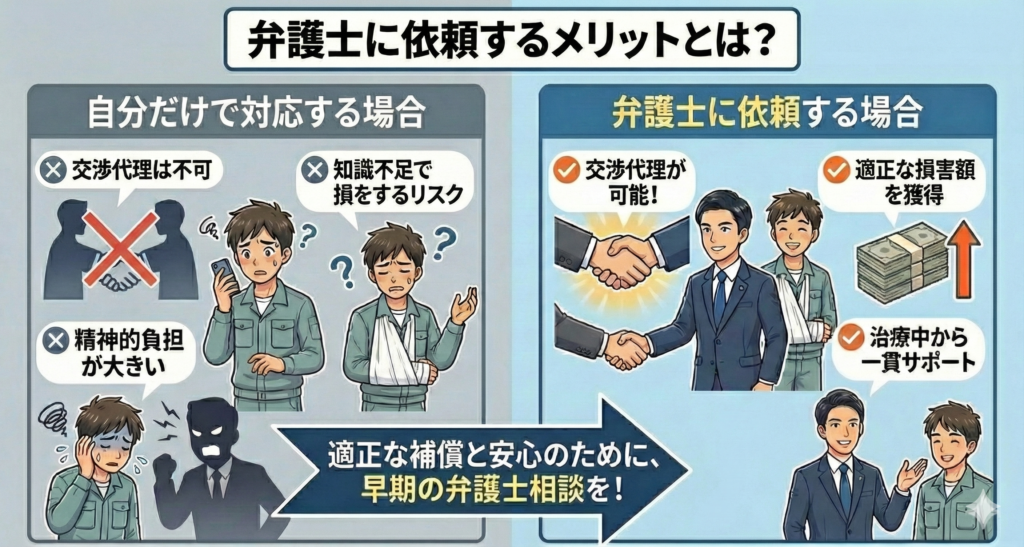

労災事故で会社への損害賠償請求を検討する際、「自分でも手続きできるのではないか」と考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、労災事件は専門性が高く、弁護士に依頼することで得られるメリットは大きいのです。

代理人として交渉を行うことができる

弁護士と社労士の大きな違いの一つが、代理人として交渉を行えるかどうかという点です。

社労士は労災保険の手続きや相談には対応できますが、会社との損害賠償交渉を代理で行うことはできません。一方、弁護士は依頼者の代理人として会社と直接交渉することができます。

会社との交渉は、勤務中であっても退職された後であっても、一般の方には大きな負担となります。感情的になりがちな場面でも、弁護士が冷静かつ論理的に交渉を進めることで、より良い結果を得られる可能性が高まります。

また、法的な内容が中心となる交渉では、専門的な知識と交渉技術が必要になります。交渉の仕方によっては、本来請求できるはずの金額が請求できなくなってしまうこともあります。

このため、労災により怪我をされた場合は、弁護士に依頼し、代理人として交渉を行ってもらうことをお勧めします。

※参考記事:

「会社と直接話したくない」~労災被害のご本人に代わって弁護士が会社と示談交渉する意味とは?~

治療中から後遺障害認定まで一貫したサポート

労災事故による負傷後、精一杯の治療を続けたとしても、残念ながら完全には治らないというケースがあります。身体に麻痺が残った、身体に欠損が生じた、関節の可動域が狭まった、痛みやしびれが残ったなどの場合です。

このような場合、主治医に障害給付請求用の診断書を作成してもらい、身体の不具合を後遺障害として労働基準監督署に認定してもらうことになります。

労災保険からの給付金にしても、会社からの賠償金にしても、多くのケースでは後遺障害の認定等級(1級から14級、非該当)によって金額の多寡が大きく左右されることになります。そのため、適正な金額を受け取るためには、この後遺障害等級の認定が極めて重要になるのです。

適正な後遺障害等級認定のための医学的アドバイス

適正な後遺障害等級認定結果を得るためには、適時に適切な医療機関で適切な治療を受け、適切な画像所見(MRI、CT等)を受けておく必要があります。

そのためには、一定の医学的知識を有し、人身傷害分野(労災事故、交通事故等)の経験を積んでいる弁護士から、治療中のアドバイスを受けることが極めて有利です。

例えば、「この時期にこの検査を受けておいた方が良い」「この症状についてはもう少し詳しく主治医に相談してみてください」「後遺障害診断書にはこの点を記載してもらってください」といった具体的なアドバイスを受けることで、より適正な等級認定を受けられる可能性が高まります。

福井県での豊富な経験と実績

当事務所では、治療中の段階から被災労働者の方からのご相談に応じ、適切なアドバイスをさせていただくよう努めております。

事件によっては、弁護士が被災労働者の方と病院に同行し、適切な後遺障害の認定を受けられるために医師に説明して協力をお願いすることもあります。

福井県で15年以上にわたり労災事故の解決に携わってきた経験から、より効果的なサポートを提供することができます。

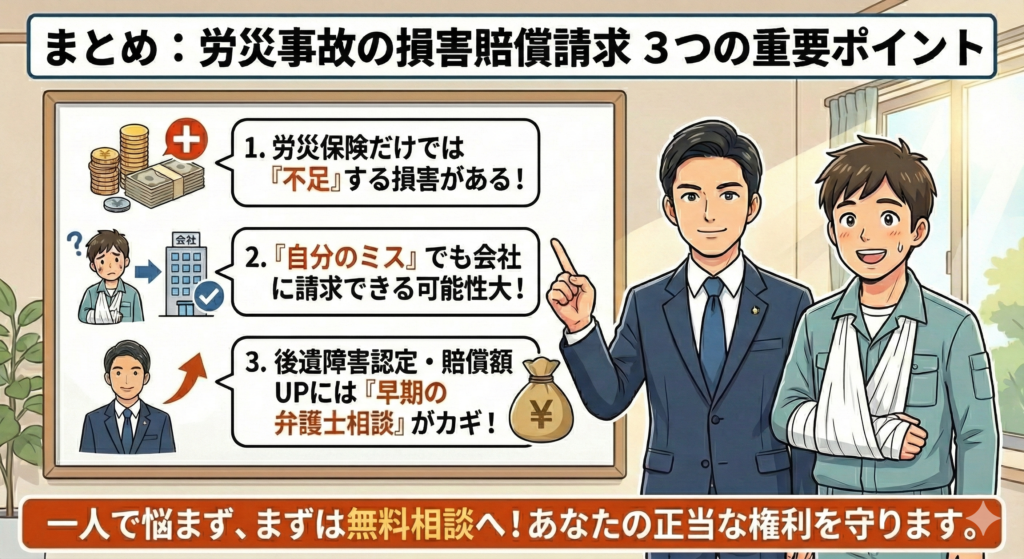

まとめ

労災事故で会社への損害賠償請求について、重要なポイントを改めて整理してみましょう。

まず理解しておいていただきたいのは、労災保険だけでは補償されない損害があるということです。精神的な苦痛に対する慰謝料、将来の収入減少分の補償、労災保険の休業補償では足りない収入の減少分など、労災保険では賄いきれない損害が数多く存在します。

次に、自分にミスがあっても会社への損害賠償請求が可能なケースが多いということです。他の従業員の不注意による事故であれば使用者責任に基づいて比較的容易に請求できますし、自分一人での作業中の事故であっても、会社の安全配慮義務違反が認められれば損害賠償請求が可能です。

そして最も重要なのは、早期の弁護士相談です。労災事故の損害賠償請求は専門性が高く、治療中の段階から適切なアドバイスを受けることで、後遺障害等級認定や損害賠償額に大きな差が生まれることがあります。

当事務所では、福井県で15年間以上にわたり労災事故の解決に携わってきた経験があります。労災事故に遭われて不安を抱えている方、会社への損害賠償請求を検討されている方は、一人で悩まずに、まずは無料相談をご利用ください。具体的な事故状況をお聞かせいただければ、適切な解決方法をご提案いたします。