指を切断する労災事故に遭われた方へ~適正な補償を受けるために~

製造業や建設業の現場で働く方にとって、指を切断してしまう事故は決して他人事ではありません。とりわけ指の切断事故は被害者の方の人生に大きな影響を及ぼします。

「これから仕事は続けられるのだろうか」

「治療費はどうなるのだろう」

「後遺障害が残った場合、どのような補償が受けられるのか」

事故に遭われた方やご家族の多くは、このような不安を抱えながら日々を過ごされています。私はこれまで、労災被害者が労災保険の仕組みや補償の範囲について十分な情報を得られないまま、必要な補償を受け損ねてしまうケースを数多く見てきました。

指の切断事故は、一般的な怪我と比べても後遺障害が残りやすく、その後の仕事や日常生活に支障をきたす可能性が高いと言えます。

この記事では、労災による指の切断事故に遭われた方やそのご家族の方に向けて、適正な補償を受けるために必要な知識を解説していきます。

第1章 指の切断事故が起こりやすい状況と事故の特徴

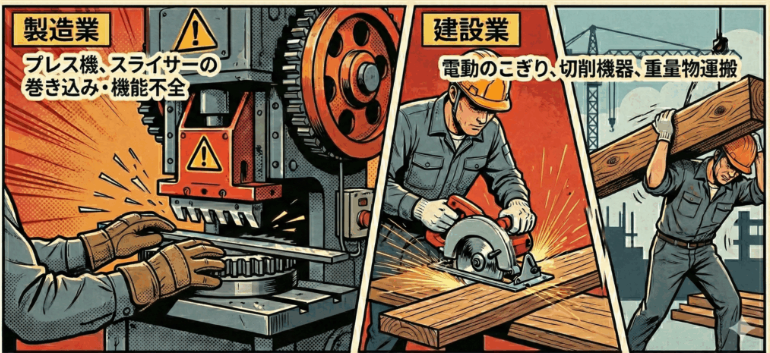

指の切断事故は、主に製造業や建設業の現場で多く発生しています。工場での機械作業中や建設現場での作業中に被災されるケースが目立ちます。具体的には、次のような場面で事故が起きやすい傾向にあります。

製造業では、プレス機やスライサーなどの工場設備による事故が多く見られます。作業に慣れてきた頃に気の緩みが生じ、機械に指を巻き込まれてしまうケースや、安全装置が適切に機能していなかったために事故が発生するケースがあります。

建設業では、電動のこぎりやカッターなどの切削機器による事故が目立ちます。また、重量物の運搬作業中に指を挟んでしまい、その後壊死して切断に至るというケースも珍しくありません。

さらに、飲食店などでも業務用の調理器具による切断事故が発生することがあります。

いずれの場合も、一瞬の不注意や予期せぬ事態が、取り返しのつかない事故につながってしまうのです。

第2章 労災事故発生直後の対応

指を切断してしまった場合、まず何をすべきなのでしょうか。重要な初期対応を順番に説明します。

事故発生直後は、何よりもまず適切な医療処置を受けることが最優先です。切断した指は適切に保管すれば再接着できる可能性があります。事故現場の管理者や同僚に協力を求め、切断された指を清潔な布で包み、ビニール袋に保管します。これを氷を入れた別の袋で冷やすことで、再接着手術の可能性が広がります。ただし、切断部位を直接氷に触れさせてはいけません。そして、一刻も早く救急車を要請し、病院への搬送を行います。

同時に、事故の発生を確認したら、直ちに事業主(会社)への報告を行う必要があります。この報告は、現場にいる同僚や上司を通じて行われることが一般的です。

第3章 指の切断事故における後遺障害の評価

指の切断事故で重要な問題の一つが、後遺障害の認定です。私がこれまで取り扱ってきた事例でも、後遺障害の等級によって受けられる補償額に大きな差が生じています。

実は、同じ「指の切断」という傷害であっても、切断部位や損傷の程度、残された機能によって、認定される等級は大きく異なってきます。そのため、後遺障害の正確な評価と適切な等級認定を受けることが、被災者の方の今後の生活を支える上で重要なのです。

欠損障害と機能障害の違い

後遺障害の評価において、まず理解しておく必要があるのが「欠損障害」と「機能障害」の違いです。

欠損障害は、指そのものを失った状態を指します。具体的には、母指(親指)の場合は指節間関節より上部を、その他の指の場合は近位指節間関節より上部を失った状態を「指を失ったもの」として評価します。

一方、機能障害は指の動きに制限されてしまう障害です。例えば、指を再接着できたものの十分な可動域が得られない場合や、手指の末節骨の半分以上を失った場合などが該当します。

具体的な等級認定の基準

後遺障害等級は、失った指の本数や種類、そして機能障害の程度によって、次のように認定されます。

欠損障害

欠損障害の場合、最も重い第3級(両手の手指全部を失った場合)から、最も軽い第14級(指骨の一部を失った場合)まで、様々な等級が設定されています。例えば、親指を失った場合は第9級に該当することが多く、示指や中指を失った場合は第11級となることが一般的です。

なお、13級・14級の「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。ただし、手指の末節骨の半分以上を失った場合は、機能障害における後遺障害の認定となります。

・第3級の5 両手の手指の全部を失ったもの

・第6級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

・第7級の6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの

・第8級の3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの

・第9級の8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

・第11級の6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの

・第12級の8の2 1手の小指を失ったもの

・第13級の5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの

・第14級の7 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

機能障害

機能障害の場合も同様に、両手の手指全部の用を廃した場合の第4級から、一本の指の一部の機能を失った場合の第14級まで、障害の程度に応じて等級が認定されます。

・第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの

・第7級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

・第8級の4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

・第9級の9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

・第10級の6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

・第12級の9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

・第13級の4 1手の小指の用を廃したもの

・第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

※後遺障害について詳しくはこちら:労災で後遺障害が残ると言われた方へ

第4章 労災事故による指の切断で受けられる補償

労災事故で指を切断してしまった場合、適切な手続きを行うことで様々な補償を受けることができます。私の経験では、被災者の方やそのご家族が受けられる補償の全容を把握していないケースが少なくありません。ここでは、どのような補償が受けられるのか、説明していきます。

労災保険からの給付内容

まず、労災保険から受けられる主な給付について説明します。これらは、労災認定を受けることで請求が可能となります。

療養補償給付は、治療にかかる費用を補償するものです。指の切断事故の場合、再接着手術や長期のリハビリテーションが必要となることも多く、この給付は重要な意味を持ちます。

休業補償給付は、働けない期間の収入を補償するものです。給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。指の切断事故の場合、手術後の回復期間や機能回復のためのリハビリ期間中の収入を補償する重要な給付となります。

そして、後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受けることができます。先ほど説明した障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。第7級以上の場合は年金として、第8級以下の場合は一時金として支給されるのが特徴です。

使用者に対する損害賠償請求

労災保険による補償に加えて、事故の原因に会社側の責任が認められる場合には、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

例えば、安全対策が不十分な状態で作業をさせていた場合や、必要な研修・指導を怠っていた場合などは、会社側の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となりえます。この場合、労災保険では補償されない慰謝料や、休業損害の不足分などを請求することができます。

※使用者に対する損害賠償請求については詳しくはこちら:労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ

まとめ:不安を抱え込まずに専門家に相談を

指の切断事故は、被災者の方の人生に大きな影響を与えかねない深刻な事故です。適切な補償を受け、円滑な職場復帰を実現するためにも、一人で悩みを抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。

私たち弁護士法人ふくい総合法律事務所では、労災事故の被害に遭われた方々のご相談を無料でお受けしています。

少しでも不安や疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。