労働災害における高次脳機能障害~適正な補償を受けるために~

「物忘れが多くなった」「以前より怒りっぽくなった」「仕事に集中できなくなった」。このような変化が、労災事故による頭部の怪我の後に生じていませんか。

私は弁護士として15年以上、労災事故の被害に遭われた方々の相談を数多く受けてきました。その中でも、高次脳機能障害の事案は特に慎重な対応が必要です。なぜなら、この障害は外見からは分かりにくく、さらに本人も自覚しづらいという特徴があるためです。

高次脳機能障害は「見えない障害」とも呼ばれ、労災の後遺障害等級の認定においても、適切な評価を受けることが難しい場合が少なくありません。

本記事では、高次脳機能障害とはどのような状態なのか、どのような補償を受けることができるのかについて、解説していきます。高次脳機能障害で悩まれているご本人やご家族にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

第1章 高次脳機能障害とは何か

高次脳機能障害は、脳が損傷を受けることで起こる認知機能の障害です。物事を記憶する、注意を集中する、計画を立てて実行する、感情をコントロールするなど、私たちが当たり前のようにしている脳の働きに支障が生じる状態を指します。

この障害の特徴的な点は、身体的な麻痺などと違って、外見からは分かりにくいということです。しかし、高次脳機能障害の場合、一見すると普通に見えるため、「怠けている」「性格が変わった」などと誤解されやすい状況が生じます。

労災事故で高次脳機能障害が発生する主な原因としては、以下のようなものがあります。

・工事現場などでの転落による頭部打撲

・重量物の落下による頭部への衝撃

・交通事故による脳への損傷

・長時間労働による過労が原因の脳出血やくも膜下出血

・熱中症や酸素不足による脳へのダメージ

具体的な症状としては、以下のような変化が現れます。

まず、記憶に関する症状があります。事故の前に覚えていたことを思い出せなくなったり、新しい情報を覚えられなくなったりします。例えば、朝に受けた作業指示を午後には忘れてしまう、同じ質問を何度も繰り返すといった状況が生じます。

次に、注意力の低下があります。作業中に集中力が続かない、複数の指示を同時に処理できない、ちょっとした物音で気が散るといった症状です。以前は問題なくできていた作業でミスが増えるのも、この症状の表れかもしれません。

また、感情のコントロールが難しくなることもあります。些細なことで急に怒り出す、やたらと泣きやすくなる、周囲の状況に合わない態度をとってしまうなどの変化が現れます。

特に気をつけなければならないのは、本人に症状の自覚がない、あるいは自覚が乏しい場合が多いという点です。そのため、家族や職場の同僚が、事故の前後での変化に気づくことが重要になります。「最近様子が違う」と感じたら、その変化を具体的に記録していくことをお勧めします。

このように、高次脳機能障害は日常生活や仕事に大きな影響を与える障害です。

第2章 後遺障害等級認定の仕組み

高次脳機能障害の後遺障害等級は、主に4つの能力と介護の要否によって判断されます。労働基準監督署では、これらの要素を総合的に評価して等級を決定します。

まず、評価の対象となる4つの能力についてご説明しましょう。

1つ目は「意思疎通能力」です。これは、他人との会話や意思疎通がどの程度できるかを評価するものです。例えば、職場での会話が理解できるか、電話の内容を正確に伝えられるか、自分の考えを相手に伝えられるかといった点が判断材料となります。

2つ目は「問題解決能力」です。仕事上の指示を理解し、適切な判断を下せるかどうかを評価します。作業手順に従って仕事を進められるか、1人で判断して実行できるか、どの程度の助言が必要かといった点がポイントとなります。

3つ目は「作業負荷に対する持続力・持久力」です。これは、どれくらいの時間、仕事を続けられるかを評価するものです。8時間の勤務に耐えられるか、途中で休憩が必要か、作業に集中し続けられるかなどが判断基準となります。

4つ目は「社会行動能力」です。職場での協調性や感情のコントロールができているかを評価します。突然怒り出すことはないか、場違いな行動をとることはないか、他の人と円滑に作業できるかといった点を見ます。

これらの4つの能力は、それぞれ7段階で評価されます。

・全く問題ない

・わずかに低下

・多少低下

・相当程度低下

・半分程度低下

・大部分低下

・全部喪失

この評価に加えて、介護の必要性も重要な判断要素となります。特に重度の場合、介護の要否と程度によって1級から3級の判定が分かれます。例えば、常時介護が必要な場合は1級、随時介護が必要な場合は2級といった具合です。

具体的な等級認定の例を挙げてみましょう。

・1級:生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常時介護が必要な場合

・2級:生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、随時介護が必要な場合

・3級:4つの能力のうち1つが全部失われている、または2つが大部分失われている場合

・5級:4つの能力のうち1つが大部分失われている、または2つが半分程度失われている場合

・7級:4つの能力のうち1つが半分程度失われている、または2つが相当程度失われている場合

・9級:4つの能力のうち1つが相当程度失われている場合

・12級:4つの能力のうち1つが多少失われている場合

・14級:他覚的所見がなくても、脳損傷のあることが医学的に合理的に推測でき、高次脳機能障害のためにわずかに能力が失われている場合

※後遺障害について詳しくはこちら:労災で後遺障害が残ると言われた方へ

第3章 後遺障害等級認定に必要な立証方法

高次脳機能障害の後遺障害等級を適切に認定してもらうためには、しっかりとした証拠の収集が欠かせません。重要なのは、以下の3つの立証方法です。

1. 画像検査による医学的証明

高次脳機能障害の認定では、まずMRIやCTなどの画像検査で脳の損傷を証明することが重要です。ただし、撮影は1回だけでは不十分です。症状の進行や回復の過程を示すため、以下のような時期に複数回の撮影を行うことをお勧めします。

・事故直後

・急性期を過ぎた後

・リハビリ開始時

・症状が安定してきた時

2. 神経心理学的検査の実施

高次脳機能障害の症状を客観的に評価するため、専門的な検査を受けることが重要です。主な検査には以下のようなものがあります。

・WAIS-R(知能検査)

・WMS-R(記憶力検査)

・三宅式記銘力検査

・長谷川式認知症スケール

これらの検査は、脳神経外科やリハビリテーション科の専門医によって実施されます。検査結果は後遺障害等級の認定において、重要な証拠となります。

3. 日常生活状況の記録

高次脳機能障害の症状は、普段の生活の中で現れることが多いため、日常生活での様子を詳しく記録することが非常に重要です。特に以下のような点について、具体的な記録を残すようにしましょう。

・仕事や家事でのミスの増加

・会話の際の様子の変化

・感情の変化や突発的な行動

・生活リズムの乱れ

・家族との関係の変化

この記録は、「日常生活状況報告書」という形で提出することになります。

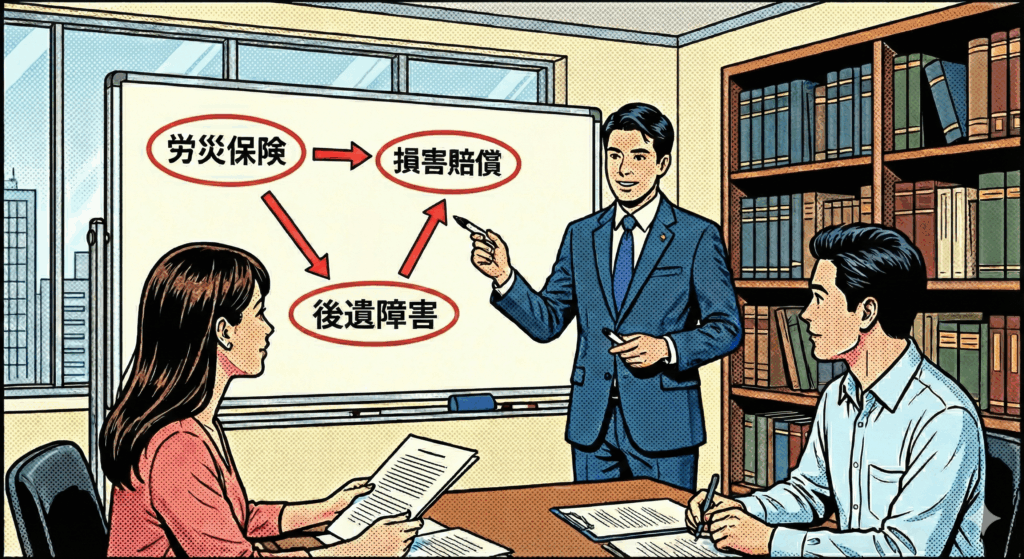

第4章 労災事故による高次脳機能障害で受けられる補償

労災事故で高次脳機能障害となった場合、適切な手続きを行うことで様々な補償を受けることができます。私の経験では、被災者の方やそのご家族が受けられる補償の全容を把握していないケースが少なくありません。ここでは、どのような補償が受けられるのか、説明していきます。

労災保険からの給付内容

まず、労災保険から受けられる主な給付について説明します。これらは、労災認定を受けることで請求が可能となります。

療養補償給付

療養補償給付は、治療にかかる費用を補償するものです。高次脳機能障害の場合、治療やリハビリが長期化することも多く、この給付は重要な意味を持ちます。

休業補償給付

休業補償給付は、働けない期間の収入を補償するものです。給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。

障害補償給付

後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受けることができます。障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。第7級以上の場合は年金として、第8級以下の場合は一時金として支給されるのが特徴です。

介護補償給付

高次脳機能障害により、介護が必要と認められる場合には、介護補償給付を受けることができます。

使用者に対する損害賠償請求

労災保険による補償に加えて、事故の原因に会社側の責任が認められる場合には、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

例えば、安全対策が不十分な状態で作業をさせていた場合や、必要な研修・指導を怠っていた場合などは、会社側の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となりえます。

この場合、労災保険では補償されない慰謝料や、休業損害・逸失利益・介護費用の不足分などを請求することができます。

※使用者に対する損害賠償請求については詳しくはこちら:労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ

まとめ:適切な補償を受けるために

高次脳機能障害の補償問題において、最も大切なのは、被害者とそのご家族の生活を守ることです。そのためには、適切な補償を確実に受けることが重要となります。

被害者とそのご家族の方々が、少しでも安心して治療・介護に専念できるよう、私たち弁護士が全力でサポートさせていただきます。一人で悩まず、まずはご相談ください。