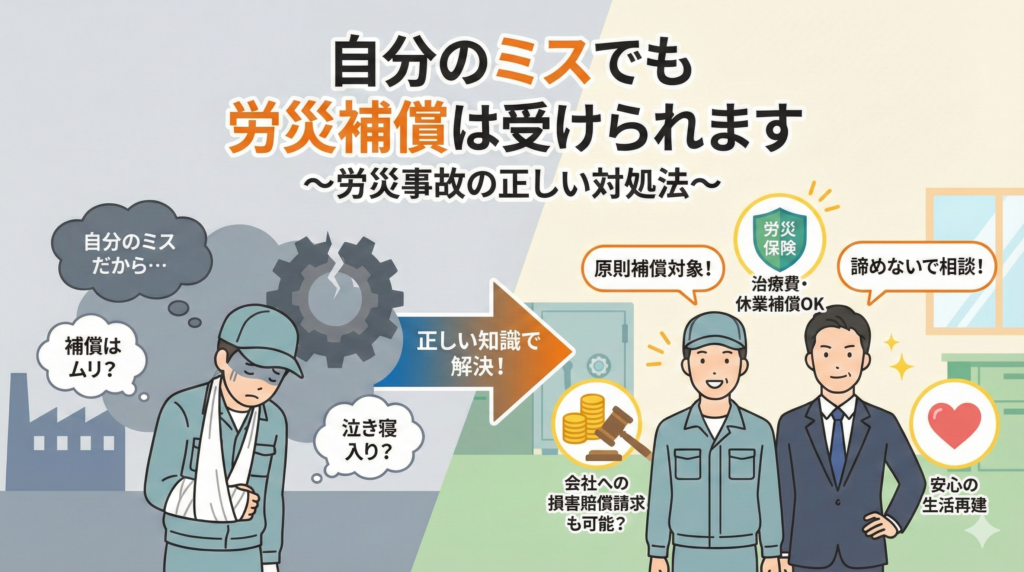

自分のミスでも労災補償は受けられます~労災事故の正しい対処法~

「自分のミスによる労災事故だから、補償は受けられないのではないか?」

労災事故の相談窓口に来られる方の多くが、このような不安を抱えています。

実際、私の事務所にも、こんな相談がありました。

工場で働くAさんは、機械の操作を誤って右手を負傷してしまいました。明らかに自分のミスが原因だと思い、泣き寝入りを覚悟していたそうです。しかし、実際には労災保険による補償を受けることができ、さらには会社への損害賠償請求まで可能だったのです。

労災保険制度による補償は、働く人を守るためにつくられた制度です。

そのため、たとえ自分にミスがあったとしても、原則として補償を受けることができ、状況によっては会社への損害賠償請求も可能なのです。

この記事では、自分のミスが原因の労災事故であっても、どのような補償が受けられるのか、またどのような対応をすべきなのかについて、具体的に解説していきます。

第1章 自分のミスでも労災保険は使える

多くの方は「自分のミスで起きた事故だから、労災保険は使えないのではないか」と考えがちです。しかし、これは大きな誤解です。労災保険制度の基本的な考え方を理解すれば、なぜ自分のミスでも補償が受けられるのか、よく分かります。

労災保険制度の基本的な考え方

労災保険は、仕事中の事故や病気から働く人を守るための制度です。

仕事の中には、リスクを伴う業種もあります。例えば、機械を操作するというような作業では、ちょっとした気の緩みが事故につながることもあります。このようなリスクは、企業活動を行う上で避けられないものです。

そのため、労災保険制度では、働く人のミスの有無は問題にしません。仕事中の事故であれば、原則として全て労災保険の対象となるのです。

どのような補償が受けられるか

労災保険からは、具体的に次のような補償を受けることができます。

・治療費

まず、治療費は全額が労災保険から支給されます。自己負担はありません。

・休業補償

次に、仕事を休まなければならない場合、休業補償として給料の約8割(うち2割は労災保険の特別支給金)が支給されます。これは、治療に専念できるようにするための補償です。

・後遺障害に対する補償

さらに、後遺障害が残ってしまった場合でも、その程度に応じた補償を受けることができます。

補償を受けられない例外的なケース

補償は、全く制限がないわけではありません。例えば、わざと怪我をした場合や、重大な過失がある場合には、補償を受けられない可能性があります。

「重大な過失」とは、通常の注意を著しく欠いた場合を指します。日常的な作業中のうっかりミスなどは、ここでいう重大な過失には該当しません。

私が経験した事例でも、機械の操作ミスや安全確認の不足による事故であっても、労災認定を受けることができています。

大切なのは、自分で判断せずに、まずは労災申請をすることです。

会社による「労災隠し」は違法行為です

仕事中の事故やケガについて、「自分のミスだから」という理由で、会社が労災申請を認めないケースがあります。

しかし、自分のミスでも労災保険は使えますので、このような会社の対応は従業員の労災申請を妨げるもので、「労災隠し」という違法行為にあたります。

このような状況に直面した場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。必要に応じて弁護士に相談しましょう。

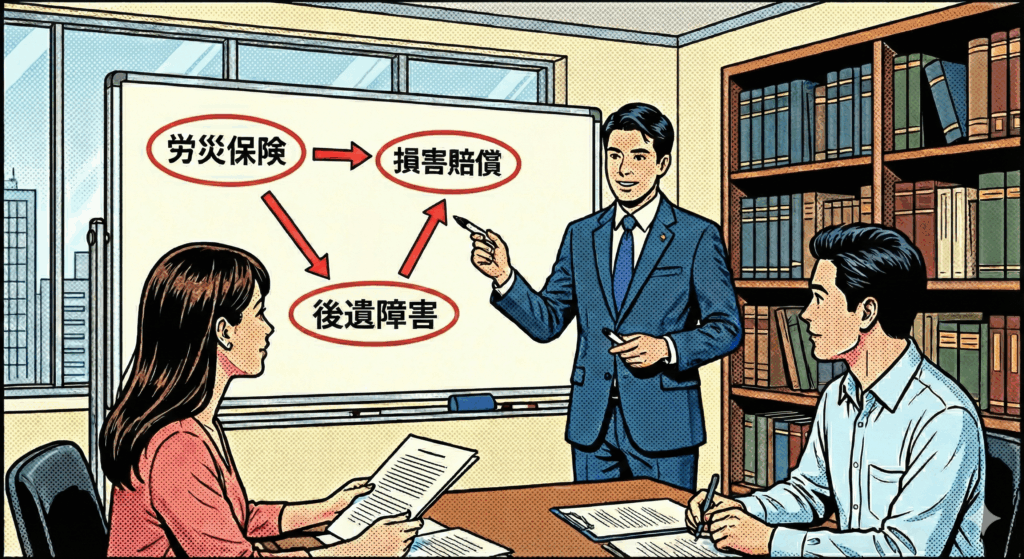

第2章 会社への損害賠償請求も可能

労災保険の補償を受けられることは分かったものの、「自分のミスなのに、会社に賠償請求なんてできるのだろうか」と思われる方も多いかもしれません。

しかし実は、労災事故の場合、自分にミスがあっても会社に損害賠償を請求できるケースが少なくなく、多くの場合、会社側にも何らかの責任や改善すべき点が存在しているのです。

会社にも責任があるケースが多い

労働災害が発生した際、表面的は作業者の不注意が原因に見えても、詳しく調べていくと、会社側にも様々な責任が見つかることが少なくありません。

具体的には、以下のような事例が挙げられます。

設備の問題

まず、設備の問題です。古い機械を使い続けている、メンテナンスが不十分、安全装置が正常に機能していないなど、設備面での不備が事故を引き起こすことがあります。

安全教育不足

次に、安全教育の不足という問題があります。「ベテラン社員だから大丈夫だろう」という思い込みで、必要な安全教育が省略されているケースもあります。作業手順の確認や、新しい設備の使用方法の指導など、定期的な教育は事故防止に不可欠です。

作業環境の問題

さらに、作業環境の問題も見逃せません。十分な作業スペースが確保されていない、照明が暗い、必要な保護具が提供されていないなど、作業環境の不備が事故の原因となることもあります。

同僚のミス

また、同僚のミスが事故の原因となった場合、その責任は会社が負うことになります。これは、従業員の不法行為については、会社は使用者責任があるためです。

このように、一見すると個人の不注意に見える事故でも、会社にも責任があるケースが多いのです。

会社の安全配慮義務とは

会社には「安全配慮義務」という重要な責任があります。これは、働く人の生命や健康を危険から守るために必要な措置を取る義務のことです。

具体的には、以下のような対策を行う必要があります。

・機械への安全装置の設置と点検

・適切な作業手順の指示

・十分な安全教育の実施

・必要な保護具の支給

これらの対策が不十分だった場合、たとえ事故の直接の原因が作業者のミスだったとしても、会社に対する損害賠償請求が認められることがあります。

労働者のミスがあったことについては、後ほど解説する「過失相殺」で考慮されることになります。

損害賠償請求で補償されるもの

実は、労災保険だけでは補償されない損害がたくさんあります。例えば、以下のようなものです。

・精神的な苦痛に対する慰謝料

・将来の収入減少分の補償

・労災保険の休業補償では足りない収入の減少分

労災保険だけでは事故後の生活再建に十分なサポートが得られないケースがあるため、労災保険だけに頼るのではなく、必要に応じて損害賠償請求を検討することが重要です。

第3章 損害賠償額の算定と過失相殺

注意が必要なのは「過失相殺」という考え方です。これは、事故の発生に労働者側の過失が寄与している場合、その程度に応じて賠償額が減額されるというものです。

労災事故における過失相殺の考え方

労災事故における労働者と会社との関係は、対等なものではありません。すなわち、労災事故は、労働者は会社の指揮監督の下で働いているときに発生しているものなので、労働者が安全に仕事ができるようにする第一次的な責任は会社側にあると考えられます。そのため、労災事故の場合、安易に労働者の過失を認めて減額をするということは認められないのです。

過失割合の判断要素

過失割合を判断する際には、次のような要素が考慮されていると考えられます。

【会社側の要素】

・安全教育は十分だったか

・作業手順は明確に示されていたか

・安全対策は適切に実施されていたか 等

【労働者側の要素】

・作業の経験年数

・危険性の認識度合い

・ミスの具体的な内容 等

具体的な事例

具体的な事例の参考として、労働者側にもミスがあり過失相殺がなされた裁判例をご紹介します。

・Y興業(アルバイト転落負傷)事件(東京地裁平18.11.30判決)

【事 案】 家屋の解体作業中、鉄骨と共に高さ約3.5メートルから転落

【過失割合】 労働者10%

【理 由】 労働者側: 安全帯未着用、21歳と若く経験も少なかった

使用者側: 転落防止措置を怠り、具体的な安全指導を行わなかった

・ナルコ事件(名古屋地裁平成25.2.7判決)

【事 案】 外国人研修生が自動車座席部品のパイプ加工作業中に指を切断

【過失割合】 労働者20%

【理 由】 労働者側:誤って左手でスイッチを入れた

使用者側:安全装置が未設置、外国人研修生への中国語での安全教育が不十分

・矢崎部品・テクノサイエンス事件(福岡地裁 平19.1.24判決)

【事 案】 射出成形機械での作業中、ボタンの押し間違いにより左手を挟まれて負傷

【過失割合】 労働者30%

【理 由】 労働者側:作業者の当然の注意義務を怠った

使用者側:ボタンの押し間違い防止措置や安全カバー・安全装置の未設置、十分な安全教育を怠った

第4章 裁判例にみる過失相殺率とおおよその判断基準

裁判例に基づく過失相殺率とその判断基準の整理したもので、判断基準は使用者の義務違反と労働者の過失の程度を考慮して設定されており、10%から最大85%までの範囲で示されています。過失相殺についての判断の一つの参考となるものです。

過失相殺率 とおおよその判断基準

・10%

使用者の安全教育が不徹底であるなどの義務違反が認められるが、労働者が知識不足あるいは経験等が浅いため安全であると軽信して作業をしたことにより被災した場合等

・20%

使用者の安全教育が不徹底であるなどの義務違反が認められるが、労働者が、業務遂行にあたり、通常必要とされる注意を怠り、漫然と作業したことにより被災した場合等

・30%

一般的な指示のみで、具体的な注意を怠るなど使用者に義務違反が認められるが、労働者がマスクやヘルメット着用等をせず、また不注意等により被災した場合等

・40%

使用者が設置した工作物についての瑕疵と、労働者の相当重大で危険を伴う作業方法とが競合して被災した場合等

・50%

使用者の義務違反の程度に相応する労働者の不注意とが競合して被災した場合等

・60%

使用者に義務違反が認められるが、労働者の経験等を考慮すると、軽率、不注意で危険を伴う作業態様により被災した場合等

・70%

使用者に義務違反が認められるが、労働者にそれを上回るほどの軽率で重大かつ危険を伴う作業態様により被災した場合等

・80%~85%

使用者に義務違反が認められるが、労働者自身がほんの少しの注意を払えば危険を回避できたのにそれを怠り、軽率で重大かつ危険を伴う作業態様により被災した場合等

※引用文献:秋永憲一著(H27)・労災事故と示談の手引129頁・労働調査会

まとめ:労災事故の際に覚えておくべきこと

ここまで、自分のミスが原因の労災事故について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを整理しておきましょう。具体的には、以下の3つとなります。

①労災保険は、原則として労働者のミスの有無を問わず利用できます。治療費や休業補償など、必要な補償を受けることができます。

②会社の安全配慮義務違反等があれば、自分にミスがあっても会社に対して損害賠償請求が可能です。労災保険では補償されない慰謝料なども請求できる可能性があります。

③労災事故の過失相殺においては、安易に労働者の過失を認めるべきではありません。仮に過失があったとしても、相当額の賠償を受けられているケースは多くあります。

当事務所では、労災事故の被害に遭われた方の相談を数多く受けてきました。その経験から言えることは、弁護士に相談することで、状況が大きく改善するケースが少なくないということです。

当事務所は、福井県で10年以上にわたり労災事故の解決に携わってきた経験があります。

不安や疑問を抱えている方は、まずは無料相談をご利用ください。