肋骨を骨折する労災事故に遭われた方へ | 適正な補償を受けるために

労働現場での事故によって肋骨を骨折してしまった場合、どのような補償が受けられるのか、後遺障害は認められるのかなど、多くの疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

肋骨骨折は日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、深呼吸やくしゃみといった何気ない動作でも痛みを感じるなど、精神的にも苦痛を伴います。

私は弁護士として15年間以上、労災事故の被害に遭われた方々の相談に応じてきました。肋骨骨折のケースも少なくありません。こうした経験から、被害者の方々が抱える不安や疑問、そして適切な補償を受けるために必要な知識について、しっかりとお伝えしたいと思います。

本記事では、肋骨骨折の基礎知識から始まり、労災事故の具体例、補償を受けるためのポイントまで、詳しく解説していきます。この記事を読むことで、あなたが受けるべき正当な補償について理解を深め、今後の対応に役立てていただければ幸いです。

第1章 肋骨骨折の基礎知識

肋骨は私たちの胸郭を形成する重要な骨で、左右に12対、合計24本あります。その主な役割は心臓や肺などの重要な臓器を保護することです。強い外力が加わると骨折することがありますが、労災事故ではこの肋骨骨折が比較的多く見られます。

肋骨は胸の周りを囲むように弧を描いており、背中側は脊椎につながり、前側は胸骨に接続しています。上部の肋骨(第1〜7肋骨)は胸骨に直接つながる「真肋骨」、8〜10番目は軟骨を介して間接的につながる「仮肋骨」、そして11・12番目は胸骨につながらない「浮遊肋骨」と呼ばれます。

労災事故で肋骨骨折が発生するメカニズムは主に二つあります。一つは直接的な衝撃によるもので、胸部に強い力が加わることで骨が折れてしまうケースです。もう一つは圧迫によるもので、胸部が強く挟まれることで肋骨に過度な力がかかり折れるケースです。

肋骨骨折には、完全に折れる「完全骨折」と、一部だけが折れる「不全骨折」があります。また、一カ所だけが折れる「単純骨折」と、複数箇所が折れる「多発骨折」があります。特に多発骨折の場合は、肺や血管など周囲の臓器を損傷するリスクが高まるため、注意が必要です。

肋骨骨折の危険性は、骨折そのものだけでなく、折れた骨が肺などの臓器を傷つける可能性があることです。特に第1〜3肋骨の骨折は大血管損傷のリスクがあり、第9〜12肋骨の骨折では腹部臓器の損傷リスクがあります。そのため、肋骨骨折が疑われる場合は、必ず医療機関で適切な検査を受けることが重要です。

第2章 肋骨骨折が発生する労災事故の事例

労働現場では様々な状況で肋骨骨折が発生します。

高所からの転落事故は、建設業や製造業で多い肋骨骨折の原因の一つです。足場やはしごから落下する際に、胸部を強打することで骨折が発生します。

重量物の落下や挟まれ事故は、肋骨骨折の主な原因です。工場や倉庫で重い荷物や部品が胸部に落下したり、機械と壁の間に胸部が挟まれたりすることで、強い圧迫力が肋骨に加わり骨折します。

機械への巻き込まれ事故は、工場の生産ラインなどで回転する機械に衣服が巻き込まれ、身体ごと引っ張られることで胸部に強い衝撃が加わるケースがあります。こうした事故では肋骨骨折に加えて他の部位の損傷も伴うことが多く、重篤な状態になりやすいという特徴があります。

業務中の交通事故による肋骨骨折も少なくありません。営業職の方や配送業務に従事する方が車両事故に遭い、ハンドルやシートベルトで胸部を強打するケースが典型的です。

その他にも、工場や倉庫での転倒事故で床や設備に胸部をぶつけたり、重い物を持ち上げる際に過度な力が胸部にかかったりして肋骨を骨折するケースもあります。

これらの事故に共通するのは、適切な安全対策や作業手順の遵守によって防げる可能性が高いということです。雇用者側の安全配慮義務が十分に果たされていたかどうかも、労災補償を検討する上で重要なポイントとなります。

第3章 肋骨骨折の後遺障害認定

肋骨骨折が治癒した後も症状が残る場合、後遺障害として認定される可能性があります。後遺障害認定を受けると、障害補償給付や将来の給付など、さらなる補償を受けることができますので、適切に申請することが重要です。

肋骨骨折の後遺障害として最も代表的なのは「変形障害」です。これは労災保険の障害等級表では第12級5号「肋骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」として認定されます。「著しい変形」とはどの程度を指すのかというと、裸体になった状態で明らかに変形がわかる程度のものを指します。レントゲン写真でのみ確認できる程度の変形では、通常、この等級での認定は難しいでしょう。

もう一つは「神経症状」です。肋骨骨折の治療終了後も、痛みやしびれなどの症状が残る場合があります。こうした症状は、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」または第14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定される可能性があります。この二つの等級の違いは主に客観的所見(画像所見など)の有無等によります。

12級13号は、画像所見などの他覚的所見があり、その所見と痛みやしびれとの因果関係が医学的に説明できる場合に認定されます。一方、14級9号は、はっきりした画像所見はないものの、治療経過や症状の一貫性から、医学的に症状の存在が認められる場合に認定されます。

※後遺障害について詳しくはこちら:労災で後遺障害が残ると言われた方へ

第4章 労災事故による肋骨骨折で受けられる補償

労災事故で肋骨骨折の怪我を負った場合、適切な手続きを行うことで様々な補償を受けることができます。私の経験では、被災者の方やそのご家族が受けられる補償の全容を把握していないケースが少なくありません。ここでは、どのような補償が受けられるのか、説明していきます。

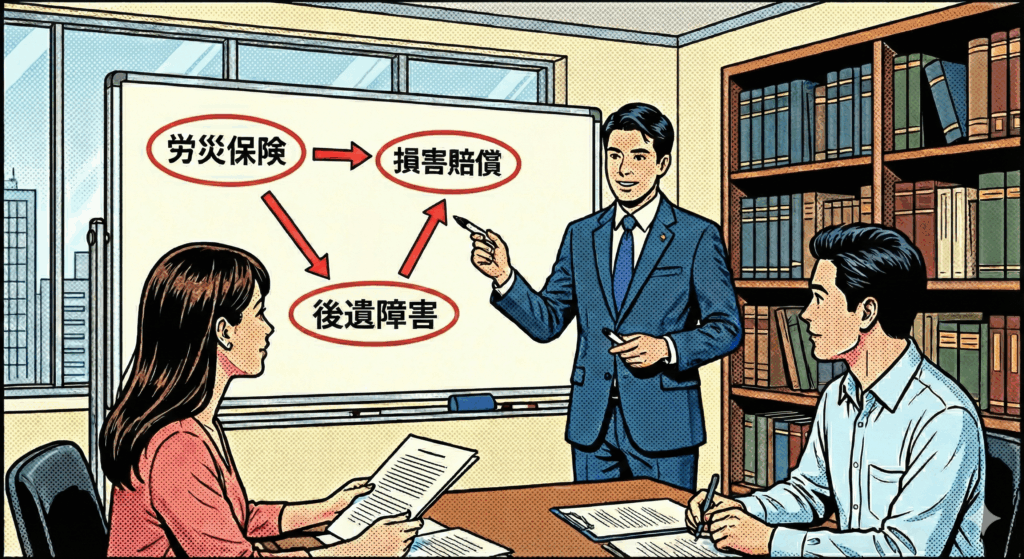

労災保険からの給付内容

まず、労災保険から受けられる主な給付について説明します。これらは、労災認定を受けることで請求が可能となります。

療養補償給付

療養補償給付は、治療にかかる費用を補償するものです。肋骨の骨折事故の場合、長期の治療が必要となることも多く、この給付は重要な意味を持ちます。

休業補償給付

休業補償給付は、働けない期間の収入を補償するものです。給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。肋骨の骨折事故の場合、手術後の回復期間や機能回復のためのリハビリ期間中の収入を補償する重要な給付となります。

障害補償給付

後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受けることができます。先ほど説明した障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。第7級以上の場合は年金として、第8級以下の場合は一時金として支給されるのが特徴です。

使用者に対する損害賠償請求

労災保険による補償に加えて、事故の原因に会社側の責任が認められる場合には、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

例えば、安全対策が不十分な状態で作業をさせていた場合や、必要な研修・指導を怠っていた場合などは、会社側の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となりえます。この場合、労災保険では補償されない慰謝料や、休業損害の不足分などを請求することができます。

※使用者に対する損害賠償請求については詳しくはこちら:労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ

まとめ:不安を抱え込まずに専門家に相談を

肋骨の骨折事故は、被災者の方の人生に大きな影響を与えかねない深刻な事故です。適切な補償を受け、円滑な職場復帰を実現するためにも、一人で悩みを抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。

私たち弁護士法人ふくい総合法律事務所では、労災事故の被害に遭われた方々のご相談を無料でお受けしています。

少しでも不安や疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。